AIR Δ vol.15 exhibition

AIR Δ vol.15 exhibition

TRA-TRAVEL is the art hub established in 2019. We host onsite and online events such as exhibitions and talk events with our mission to connect locals from different sites/countries, and generate a new cultural, artistic and touristic traffic with them.

AIR Δ vol.15 exhibition

AIR Δ vol.15 exhibition

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15

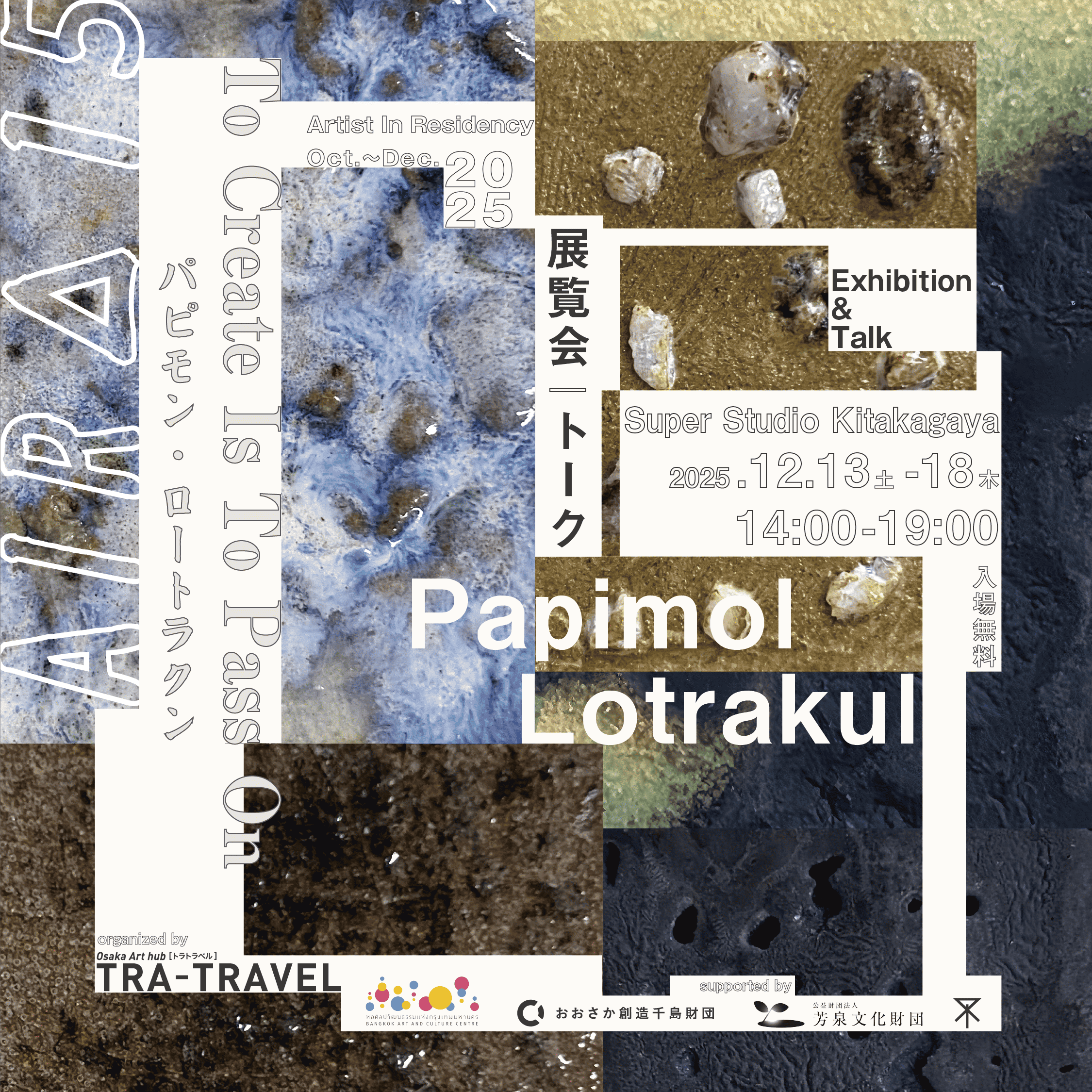

パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul

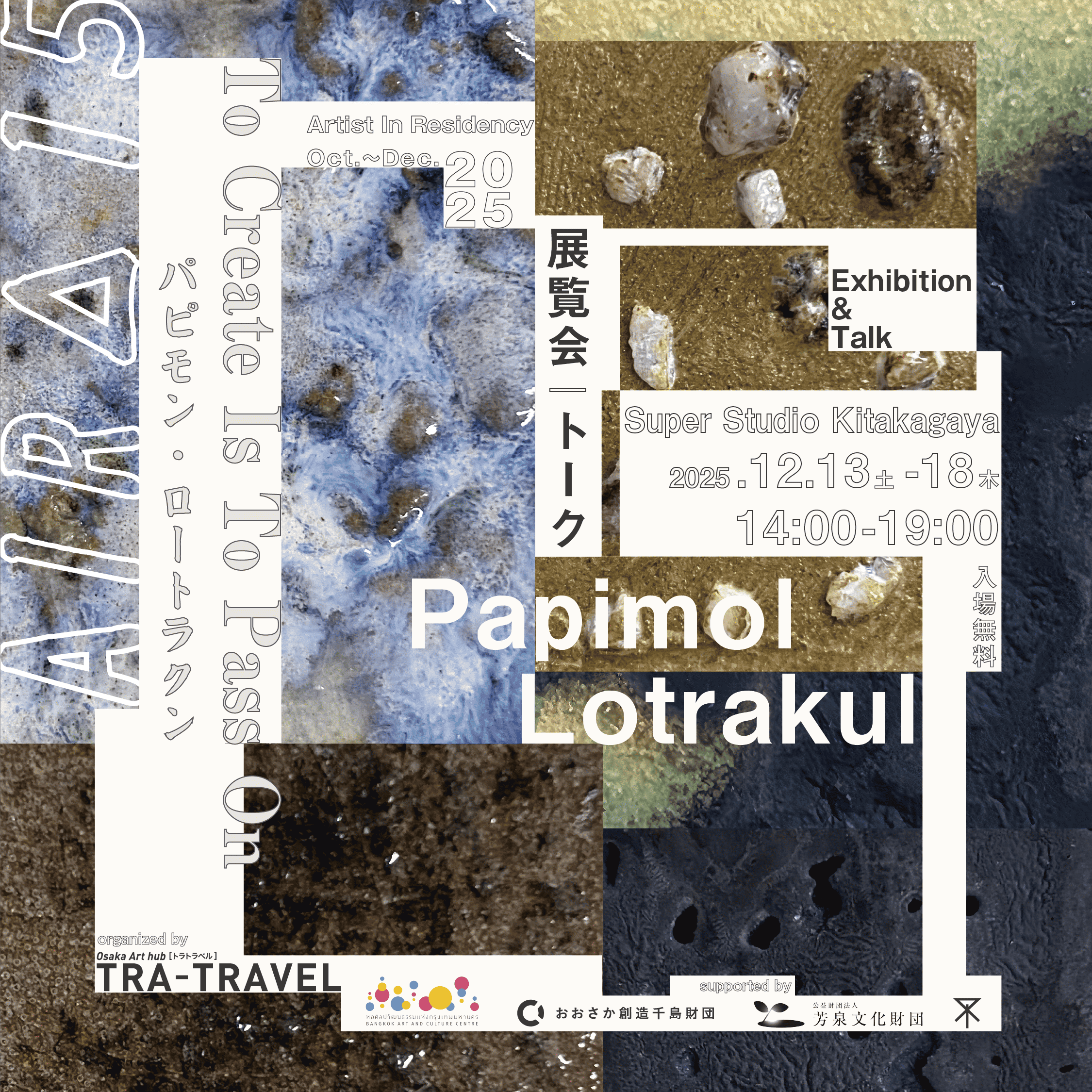

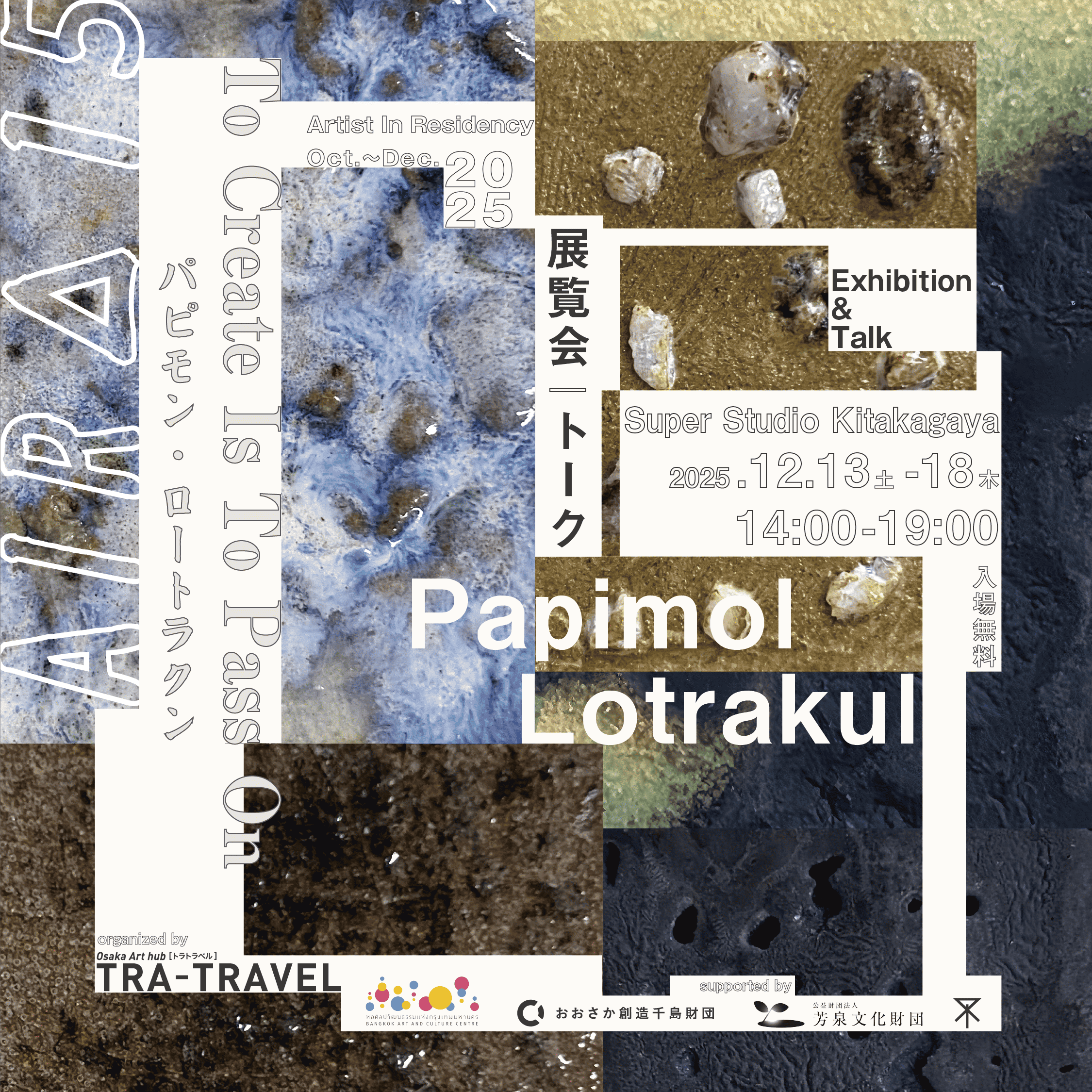

『To Create Is To Pass On』

Key image of exhibition “To Create Is To Pass On” as a result of AIR Δ vol.15

JP/EN 9 December 2025

English follows Japanese.

バンコクを拠点に活動するアーティスト、パピモン・ロートラクンによる展覧会『To Create Is To Pass On』は、アーティスト・イン・レジデンス AIRΔ vol.15 における、3カ月にわたる大阪での滞在制作の成果展です。

ロートラクンは、大阪に内在する〈モノづくり〉における“クリエイティビティ”、“職人技”、“イノベーション”に着目し、大阪での滞在制作を進めました。

大阪滞在中、ロートラクンは〈つくる〉という行為そのものがたどる循環について考えるようになりました。新しくなにかを生み出す行為とは、必ず素材やエネルギーを要し、ときに何かを失うこともあります。創造と破壊は常に隣り合わせで、いったん始まった創造のプロセスは止まることなく続いていきます。

本展で発表される作品は、藤田美術館に所蔵される、幾重にも重なる茶碗箱から着想を得ています。ロートラクンはその形式を再解釈し、大阪で採取した素材を混ぜた粘土を用いて、多層構造の箱を制作しました。各層には、素材の原点から環境への影響まで、創造のプロセスにおける段階が表されています。

時代ごとに受け継がれてきた〈モノづくり〉の清濁をロートラクンは静かに掬い上げます。ぜひ展覧会をご高覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

✅展覧会概要

パピモン・ロートラクン『To Create Is To Pass On』

会期:2025年 12月13日〜18日

会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64

時間:14:00 – 19:00

入場:無料

✅トークイベント概要

「人が創るものと考古学的な想像力」

(ゲスト:安芸早穂子)

日時:12月14日 18:00 – 19:30

会場:Super Studio Kitakagaya 1階 ギャラリー

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目4−64

入場:無料

通訳者:和田太洋

・・・・・・・

主催:TRA-TRAVEL

協力:BACC、おおさか創造千島財団

助成:大阪市、芳泉文化財団

キュレーター:柏本奈津

✅アーティスト

パピモン・ロートラクン|Papimol Lotrakul

バンコクを拠点に活動するマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。プロダクトデザインの背景を生かし、物質に宿る物語を手がかりに、形と意味の結びつきを探求している。人間性や文化的記憶、人と物のあいだに存在する見えないつながりへの関心を原動力とし、記憶がどのように素材へと結びつき、物が個人および共同体の経験を受け止める器となるのかを追究している。

※TRA-TRAVELと BACC / Bangkok Art and Culture Centre(バンコク)によるアーティスト・イン・レジデンスプログラム「AIR Δ vol.15」にて招致

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIRΔ vol.15 |Papimol Lotrakul

To Create Is To Pass On

The solo exhibition To Create Is To Pass On by Bangkok-based artist Papimol Lotrakul presents the results of her three-month residency, AIRΔ vol.15, in Osaka.

Developed during her stay in a city shaped by creativity, craftsmanship, and innovation, the exhibition explores the cycle of making. During her time in Osaka, Papimol began to question the process of creation itself. She observed that every new act of making requires materials, energy, and sometimes loss. Creation and destruction coexist, and once the creative process begins, it moves forward without stopping.

The work is inspired by the layered tea bowl boxes in the collection of the Fujita Museum. In this exhibition, Papimol reimagines this format as a series of ceramic boxes made from clay mixed with materials gathered locally in Osaka. Each layer reflects a stage of creation—from its raw origins to its environmental impact—and the outermost structure invites visitors to write messages and hopes for the next generation.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Papimol Lotrakul “To Create Is To Pass On”

Dates: December 13–18, 2025

Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery

5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011

Hours: 14:00–19:00

Admission: Free

✅ Talk Event

“What People Create and Archaeological Imagination”

(Guest speaker: Sawako Aki)

Date & Time: December 14, 18:00–19:30

Venue: Super Studio Kitakagaya, 1F Gallery

5-4-64 Kitakagaya, Suminoe-ku, Osaka 559-0011

Admission: Free

Interpreter: Taiyo Wada

・・・・・・・

Organized by: TRA-TRAVEL

In cooperation with: BACC, Chishima Foundation for Creative Osaka

Supported by: Osaka City, Hosen Cultural Foundation

Curator: Natsu Kashiwamoto

✅About the artist

Papimol Lotrakul

Papimol Lotrakul is a multidisciplinary artist and designer based in Bangkok. Her work explores the narratives embedded in physical objects, merging form with meaning. Driven by an interest in humanity, cultural memory, and the invisible connections between people and things, she reflects on how memory inhabits material and how objects become vessels for personal and collective experience.

* Invited through the artist-in-residence program AIR Δ vol.15, organized by TRA-TRAVEL in collaboration with BACC / Bangkok Art and Culture Centre (Bangkok).

artXtension vol.1

artXtension vol.1

artXtension vol.1

『 Un/Uttered 』

image of artXtension vol.1 『Un/Uttered』at Kyu-Yokotaiin, Tottori Japan.

JP /EN 27 Nobember 2025

English follows Japanese

artXtension(アート・エクステンション)は、「企画の地産地消から巡回へ」をキーワードに、各アートスペースが企画したプロジェクトを、国内外に巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的とするネットワークです。

第一弾は、2024年にTRA-TRAVEL(大阪)が、台湾のコレクティブOCAC内のチームP.M.Sと共に企画した、台湾の映像スクリーニング『Un/Uttered』を国内8箇所のアートスペースに巡回します。

本スクリーニングは、台湾における異なる先住民族コミュニティのアーティストたちによる映像作品から構成され、Un/Uttered(発話されること/されないこと)の微妙なバランスを操り、複雑な現代社会の中で個人の存在の本質にアプローチする作品に焦点を当てています。この隣国、台湾で制作された映像作品を通じて、都市文化と伝統文化、人間と自然、ジェンダーの捉え方、複雑な現代社会におけるアイデンティティなど、さまざまな境界を問い直す機会にしたいと思います。巡回1箇所目は、「旧横田医院(鳥取県鳥取市)」です。ぜひお越しください。

<巡回1箇所目>

日時:2025年11月29日(土)13:30〜16:00

会場:旧横田医院(鳥取県鳥取市栄町403)

料金:500円

※予約不要 定員約20名

*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)

takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)

<巡回2箇所目>

日時:2025年11月30日(日)14:00〜16:30

会場:ちいさいおうち(米子市皆生温泉2-9-36)

料金:1000円

※予約不要 定員約10名

*問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)

takeuchi-k@tottori-u.ac.jp(代表理事・竹内)

■上映作品

「ロストデイズ」 監督:Kawah Umei|台湾|2019|カラー|30分

「私は女、私は猟師」監督:Rngrang Hungul|台湾|2022|カラー|17分

「Ugaljai」監督:Baru Madiljin|台湾|2016|カラー|4分

「Misafahiyan 変身」監督:Posak Jodian|台湾|2022|カラー|16分

「私は女、私は猟師」、「Misafahiyan 変身」はそれぞれPULIMA芸術賞(※)の受賞作品。※ 2012年に原住民族文化事業基金会によって創設された芸術賞で、二年に一度開催される台湾初の先住民芸術を対象とした国家的な芸術賞。

■ 主催: TRA-TRAVEL

■ 共催: Art&Garden ねこぜ、Seasun、AIR motomoto、Center / Alternative Space and Hostel、TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)、スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ

■ キュレーション: P.M.S.

■ 協力: Q SO-KO、ホスピテイル・プロジェクト実行委員会、子どもの人権広場

■ 助成: 大阪市

(敬称略、順不同)

※ 本プログラム制作は、2024年に以下の団体からの助成により実現しました:

大阪市、芳泉文化財団、國家文化藝術基金會(台湾)、台北市文化局 (台湾)

※ 2024年のプログラム内容から、一部変更されています。

■巡回スケジュール

2025/11/29 13:30-16:00 鳥取県 鳥取市:旧横田医院 *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)

2025/11/30 14:00-16:30 鳥取県 米子市:ちいさいおうち *問い合わせ先 TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム)

2025/12/13 愛知県 名古屋市:Q SO-KO *問い合わせ先 Seasun

2025/12/14 大分県 別府市:Art&Garden ねこぜ

2026/1/31 15:00-17:00 栃木県 鹿沼市: Center / Alternative Space and Hostel

2026/3/20(金祝)〜4/5(日)10:00〜12:00 13:00〜15:00 15:00〜17:00(火・水曜休み)

広島県 廿日市市:アートギャラリーミヤウチ

<スケジュール調整中>

熊本県 荒尾市:AIR motomoto

大阪の再上映も検討中

*上映作品、営業時間、入場料などは、各場所によって異なります。詳細は、各スペースのSNS、ウェブサイトを参考にしてください。

■ P.M.S.

P.M.S.は、美学、文化、政治など、映像に関連するさまざまな関心を共有する「Posak Jodian」、「manman」、「Sophie Chen」によって2022年に設立以降、複数の上映イベントを行ってきた。主に先住民コミュニティとジェンダーの流動性をテーマに扱っている。上映後にはディスカッションの時間を設け、多様な視点を共有し相互理解を広げ、個人と集団の力学について考察する。

■ OCAC(Open Contemporary Art Center)

https://www.facebook.com/opencontemporary

2001年に台北の板橋で設立されたOpen Contemporary Art Center(OCAC)は、バンコクや台北の様々な地区を拠点に進化を遂げてきたアーティストコレクティブ。初期にはアーティストスタジオ、ブッククラブ、展覧会などのプログラムを提供していましたが、現在では特にタイのアーティストとの国際的なつながりを深めるための「ThaiTaiプロジェクト」を通じて成長を遂げています。現在は9人のメンバー全員が活動中のアーティストで、OCACは現代アートシーンにおける多様な対話と芸術的可能性を促進するシンクタンクおよびプラットフォームとして機能しています。

■ アートスペース(企画団体、上映場所)

Art&Garden ねこぜ(大分県 別府市)

ギャラリー、キッチン、ギャザリングスペース、庭があるオルタナティブスペース。別府駅から徒歩約5分ほどの物件を改修し、2023年に開設。展覧会やアーティスト・イン・レジデンス、トーク、スクリーニングなど様々なイベントを実施。展覧会やイベントの際のみオープンする「喫茶ねこじた」では、展覧会にあわせたオリジナルメニューも販売。「ひとのNEKOZE見て、わがNEKOZE直す。でもやっぱりNEKOZEは心地いい」をテーマに、メンバーそれぞれの特性を活かしながら運営している。

https://ag-nekoze.my.canva.site/

https://www.instagram.com/artandgarden_nekoze/?hl=ja

Seasun(愛知県 名古屋市)

SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。

https://seasun-art.com/

AIR motomoto (熊本県 荒尾市)

熊本県北部の荒尾市にあるマイクロレジデンス施設。荒尾市出身の宮本華子 (現代アーティスト) が地元のスペースを活用して運用を開始。Kumamoto の moto と Miyamoto の moto から、また、日本語の「駄目で元々」という言葉の motomoto の意味も含まれ、一見ネガティブに見えて、ポジティブな意味から名付けられた。 レジデンスは、宮本とヴァレリア・レイエスと2 人体制で運用。アーティストがリラックスして、自分の時間を持てるスペースを目指し、宮本自身が、個人的に出会ったアーティストに声を掛けて滞在作家を選出している。

https://www.motomoto-air.com/

Center / Alternative Space and Hostel (栃木県 鹿沼市)

栃木県鹿沼市にある、アーティストが運営する宿泊可能な複合施設。 2022年にサウンドアーティストの河野円と映像作家の田巻真寛が会社員を辞めて東京から栃木へUターン移住し、地方都市の人通りが無くなったシャッター商店街の空き店舗をリノベーションして設立。「明日が少し楽しくなる」をキーワードに、実験映画・実験音楽を軸に既存のジャンルからはみ出した表現活動の場、新たな文化が醸成される世界で唯一無二の場所を目指している。実験的な表現の裾野を広げるため、トガリながらも地域や宿泊者にも開かれた場所を子育てしつつ模索しながら運営している。2025年からアーティスト・イン・レジデンス (Center AiR) を本格始動。https://center-kanuma.net/

TPlat(一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) (鳥取県)

TPlat (ティープラット:一般社団法人鳥取クリエイティブプラットフォーム) は、鳥取県内外で幅広く創造的な活動を行う個人や団体をつなぎ、いま、ここで暮らす人々の豊かな暮らしをつむぐためのプラットフォームとして、2024年11月に設立されました。設立より約10年前の2014・15年の2ヶ年にわたり、鳥取県内約10か所でアーティスト・イン・レジデンス (AIR)を展開する鳥取藝住祭が県の事業として実施されました。2016年には、県の補助金を活用して事業を継続する団体が相互交流を目的に鳥取藝住実行委員会を結成し、翌2017年にウェブマガジン「+○++○ (トット)」を開設しました。 その取り組みの成果を発展的に継承するため、2022年度から3ヶ年にわたる「休眠預金等活用事業」の採択を受けて法人化したのがTPlatです。人口減少で社会的資源がさらに減少していくことが避けられない中でも、誰もが自ら考え行動し、創造性にあふれた活動が持続的に展開され、その恩恵を地域住民が持続的に享受できる、そんな豊かな暮らしのある地域社会を未来につないでいくための活動を行っています。https://tplat.org/

スタジオピンクハウス+アートギャラリーミヤウチ (広島県 廿日市市)

ピンク色の外壁が特徴的なスタジオピンクハウスは、美術家・諫山元貴と画家・手嶋勇気によるシェアアトリエ。隣接するアートギャラリーミヤウチの倉庫だった旧民家の一画を2015年から活用しています。2020年のコロナ禍を機に一部を改装し、多目的スペースとしての活用を開始。2022年からは学生・キュレーター・アーティストの交流プログラム「Pink de Tea Time」を企画・実施、2023年からはアートギャラリーミヤウチの展示期間に合わせて、休憩・交流の場としてのカフェ「ピンク喫茶」を開いています。https://www.instagram.com/pinkhouse_hiroshima/

公益財団法人みやうち芸術文化振興財団の施設として2013年に開館。2020年からは博物館相当施設として小さな美術館の機能を持ちながら多様な事業を展開しています。広島に関連した展覧会の開催に加え、ワークショップやレクチャーなどのプログラムも多数実施。アーティストとの連携企画や現地制作のコーディネートにも力を入れています。隣接するスタジオピンクハウスとの連携によってネットワークを広げ、地域のアートシーンを活性化する拠点を目指しています。https://miyauchiaf.or.jp/

TRA-TRAVEL (大阪府 大阪市)

TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。

■ artXtension 〜企画の地産地消から巡回へ〜 について:

artXtension(アート・エクステンション)は、アートプロジェクトを他のアートスペースへ共有し、巡回させていくためのネットワークです。各アートスペースが企画した優れたプロジェクトを、実施地域内にとどめず、国内外で巡回させることで、より多くの観客や地域に届けることを目的としています。地域を越えた協働を促進するartXtensionは、企画コストを分散させることで内容の充実を図り、アートスペース間の芸術交流を活性化させるとともに、新たなアートネットワークの形成を目指します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

artXtension vol.1 “Un/Uttered”

artXtension is a network based on the concept of “from locally rooted initiatives to traveling projects.”

Its aim is to circulate projects originally organized by individual art spaces to other regions—both within Japan and abroad—so that they may reach new audiences and communities.

For its first edition, artXtension will tour “Un/Uttered,” a screening program originally organized in 2024 by TRA-TRAVEL (Osaka) and OCAC (Taiwan) in collaboration and curated by P.M.S.

The program presents video works by artists from diverse Indigenous communities in Taiwan. Each work delicately explores the tension between what is uttered and unuttered, seeking the essence of personal existence within the complexities of contemporary society.

Through these films created in our neighboring country, Taiwan, the program invites audiences to reconsider the boundaries between cultures, humans and nature, perceptions of gender, and identity in the modern world.

The first stop of the tour will be Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building, Tottori City, Tottori Prefecture).

We warmly invite you to join us.

<Screening 1>

Date & Time: Saturday, November 29, 2025, 13:30–16:00

Venue: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building403 Sakae-machi, Tottori City, Tottori Prefecture)

Admission: 500 yen

No reservation required / Capacity: approx. 20 people

Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)

takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)

<Screening 2>

Date & Time: Sunday, November 30, 2025, 14:00–16:30

Venue: Chiisai Ouchi (2-9-36 Kaike Onsen, Yonago City)

Admission: 1,000 yen

No reservation required / Capacity: approx. 10 people

Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)

takeuchi-k@tottori-u.ac.jp (Representative Director: Takeuchi)

Screening Program

“Lost Days”

Director: Kawah Umei|Taiwan|2019|Color|30 min

“I Am a Woman, I Am a Hunter”

Director: Rngrang Hungul|Taiwan|2022|Color|17 min

“Ugaljai”

Director: Baru Madiljin|Taiwan|2016|Color|4 min

“Misafahiyan Transformation”

Director: Posak Jodian|Taiwan|2022|Color|16 min

Curated by: P.M.S.

Organized by: TRA-TRAVEL

Co-organized by: Art & Garden Nekoze, Seasun, AIR motomoto, Center / Alternative Space and Hostel, TPlat (Tottori Creative Platform Association), Studio PINKHOUSE + Art Gallery MIYAUCHI

Supported by: Q SO-KO, Hospitale Project Executive Committee, Kodomo no Jinken Hiroba (Children’s Human Rights Plaza)

Grant support: City of Osaka

(Titles omitted; listed in no particular order)

This program was made possible with grants from the following organizations in 2024:

City of Osaka, Housen Cultural Foundation (Japan), National Culture and Arts Foundation (Taiwan), and Taipei City Department of Cultural Affairs (Taiwan).

Some program details have been modified from the 2024 version.

■ Touring Schedule

Nov 29, 2025 / 13:30–16:00 – Tottori City, Tottori Prefecture: Kyū-Yokota Clinic (Cotomeya annex building)

Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)

Nov 30, 2025 / 14:00–16:30 – Yonago City, Tottori Prefecture: Chiisai Ouchi

Contact: TPlat (Tottori Creative Platform Association)

Dec 13, 2025 – Nagoya City, Aichi Prefecture: Q SO-KO

Contact: Seasun

Dec 14, 2025 – Beppu City, Oita Prefecture: Art & Garden Nekoze

Jan 31, 2026 / 15:00–17:00 – Kanuma City, Tochigi Prefecture: Center / Alternative Space and Hostel

Mar 20 (Fri, national holiday) – Apr 5 (Sun), 2026 / 10:00–12:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00 (Closed Tue & Wed)

– Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture: Art Gallery Miyauchi

<Schedule being arranged>

Kumamoto Prefecture, Arao City: AIR motomoto

Re-screening in Osaka is also under consideration.

■ P.M.S.

Founded in 2022 by Posak Jodian, manman, and Sophie Chen, P.M.S. is a collective that shares diverse interests in aesthetics, culture, and politics related to moving images. The group has organized multiple screening events, mainly focusing on Indigenous communities and the fluidity of gender. After each screening, they hold discussions to share multiple perspectives, foster mutual understanding, and explore the dynamics between individuals and communities.

■ OCAC (Open Contemporary Art Center)

https://www.facebook.com/opencontemporary

Founded in 2001 in Banqiao, Taipei, the Open Contemporary Art Center (OCAC) is an artist collective that has evolved across different districts in Taipei and Bangkok. Initially offering artist studios, book clubs, and exhibitions, OCAC has since grown through international collaborations, particularly its ThaiTai Project, which connects artists from Thailand and Taiwan. Currently composed of nine active artist members, OCAC functions as both a think tank and a platform that fosters diverse dialogues and artistic possibilities in the contemporary art scene.

■ Participating Art Spaces (Organizers and Screening Venues)

Art & Garden Nekoze (Beppu, Oita)

An alternative space combining a gallery, kitchen, gathering area, and garden. Located about a 5-minute walk from Beppu Station, it was renovated and opened in 2023. The space hosts exhibitions, artist residencies, talks, and screenings. Its café “Kissa Neko-jita,” open only during events, serves original menus inspired by each exhibition. With the motto “When we see someone’s NEKOZE, adjust our NEKOZE. But still, NEKOZE is comfortable” the space is collaboratively run by members utilizing their individual strengths.

Website | Instagram

Seasun (Nagoya, Aichi)

Established in Nagoya, SEASUN aims to be a hub where people can always engage with contemporary art and culture from Southeast Asia. It focuses on exchange between Southeast Asia and Japan through art and culture, organizing and managing projects such as artist residencies, community exchanges, academic collaborations, screenings, talks, and parties.

https://seasun-art.com/

AIR motomoto (Arao, Kumamoto)

A micro-residency facility located in Arao City, northern Kumamoto. Founded by contemporary artist Hanako Miyamoto, a native of Arao, who revitalized a local space for this purpose. The name “motomoto” comes from both Kumamoto and Miyamoto, and also from the Japanese phrase “dame de motomoto” (“nothing ventured, nothing gained”), carrying a positive nuance. Operated by Miyamoto and Valeria Reyes, the residency provides a relaxed environment for artists to focus on their own work, with participants personally invited by Miyamoto.

https://www.motomoto-air.com/

Center / Alternative Space and Hostel (Kanuma, Tochigi)

A multi-purpose, artist-run facility in Kanuma City that combines lodging and art programming. Founded in 2022 by sound artist Madoka Kawano and filmmaker Masahiro Tamaki, who left their corporate jobs in Tokyo to move back to Tochigi. They renovated an empty shop in a declining arcade, creating a one-of-a-kind venue centered on experimental film and music, open to both locals and visitors. Their motto, “Making tomorrow a bit more enjoyable,” reflects their vision to nurture alternative expressions and local community ties while raising children. In 2025, they officially launched an artist-in-residence program, Center AiR.

https://center-kanuma.net/

TPlat (Tottori Creative Platform Association, Tottori)

https://tplat.org/

TPlat was established in November 2024 as a platform connecting individuals and organizations engaged in creative activities within and beyond Tottori Prefecture, aiming to weave a richer daily life for local communities. Its origins trace back to the Tottori Geijusai Artist-in-Residence Project (2014–2015), which took place across 10 sites in the prefecture. In 2016, the participating groups formed the Tottori Geiju Executive Committee, launching the web magazine +○++○ (Tott) in 2017. To further develop these initiatives, TPlat was incorporated in 2022 under Japan’s Dormant Deposit Utilization Project. Its mission is to sustain creative and autonomous activities that enrich local life, even amid population decline and reduced resources.

Studio Pink House + Art Gallery Miyauchi (Hatsukaichi, Hiroshima)

Instagram – Pink House | Miyauchi Foundation

Studio Pink House, recognizable by its pink exterior, is a shared studio founded by artist Motoki Isayama and painter Yuki Tejima in part of a former warehouse of Art Gallery Miyauchi, repurposed in 2015. During the pandemic in 2020, it was renovated into a multi-purpose space. Since 2022, they have organized the “Pink de Tea Time” program for student–curator–artist exchange, and since 2023 have opened “Pink Café” during exhibitions as a space for rest and conversation.

Art Gallery Miyauchi, established in 2013 by the Miyauchi Art Foundation, functions as a small museum since 2020. It hosts exhibitions related to Hiroshima, along with numerous workshops and lectures, and actively collaborates with artists on site-specific projects. Together with Studio Pink House, the gallery serves as a hub revitalizing the local art scene through a growing network of creative activities.

TRA-TRAVEL (Osaka)

https://tra-travel.art/

Founded in 2019, TRA-TRAVEL has collaborated with over 50 creators from more than 15 countries through exhibitions, residencies, talks, and art tours. Operating without a permanent venue, TRA-TRAVEL focuses on designing and implementing flexible “mobile projects” in partnership with various art spaces, cinemas, and co-working hubs in Japan and abroad. Its projects promote sustainable forms of international artistic exchange. Collaborations include organizations such as the Osaka Chishima Foundation for Creative Arts, Japan Foundation Manila (Philippines), Sàn Art (Vietnam), and OCAC (Taiwan). Each year, TRA-TRAVEL expands its network through new regional collaborations that bridge local and global art communities.

AIR Δ vol.17

AIR Δ vol.17

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.17

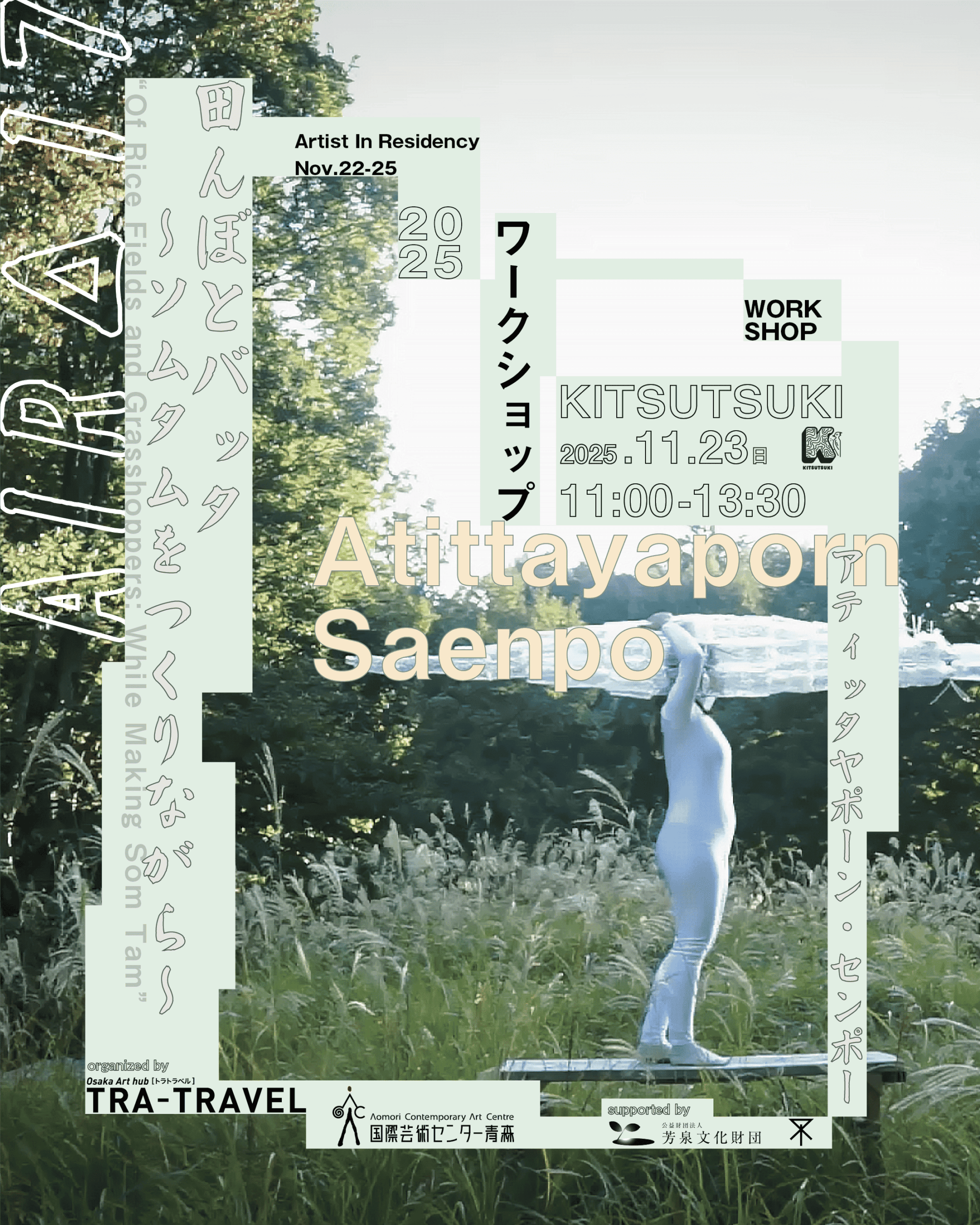

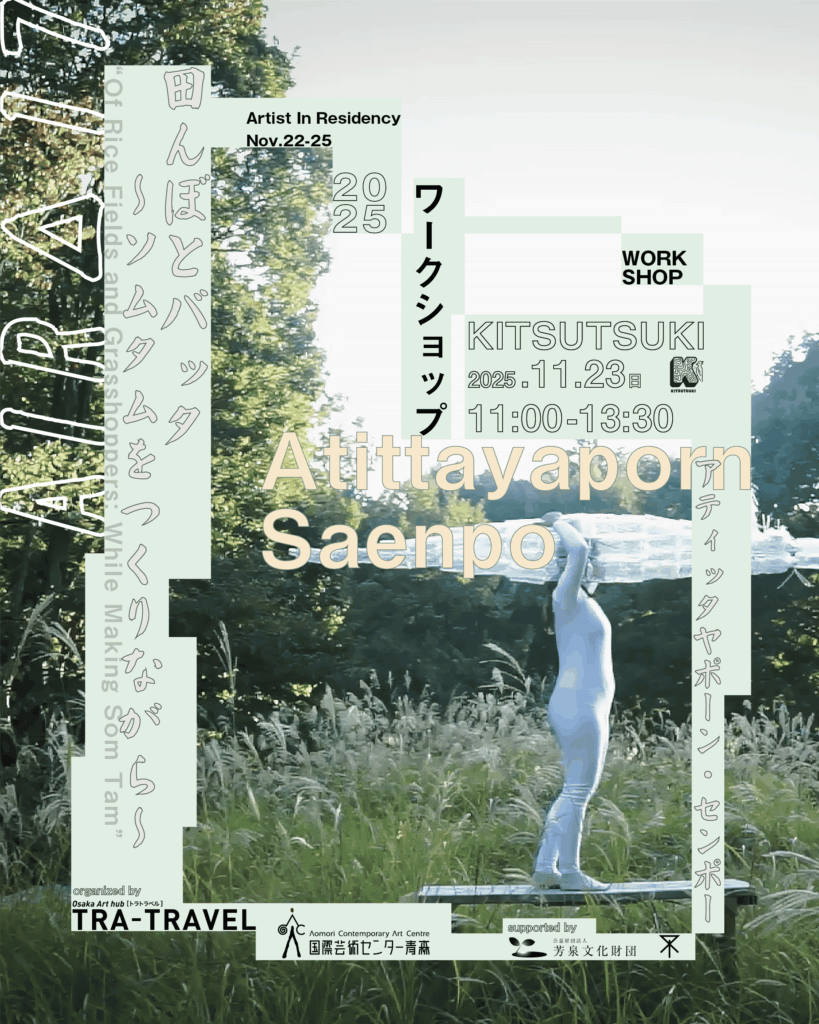

アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo

『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』

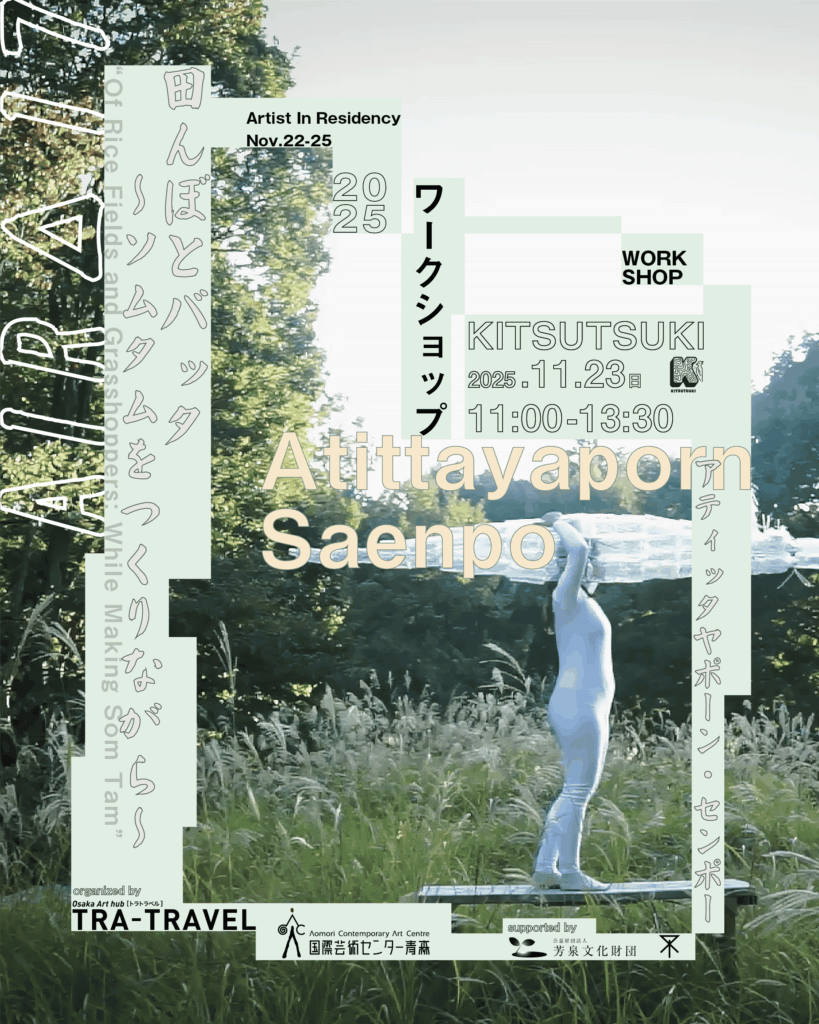

key image of AIRΔ vol.17

JP/EN 11 Nobember 2025

AIRΔ vol.17では、2025年10月から国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス プログラム2025「CAMP」に参加しているタイ人アーティスト、アティッタヤポーン・センポーを大阪に招き、リサーチや発表を行うショートレジデンスプログラムです。

センポーは、タイのイサーン地方(東北地方)を拠点に、風刺的なアプローチを用いながら社会の規範を問い、見過ごされがちな問題に光をあてるように、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で制作を行っています。

本ワークショップイベント『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』では、タイのソムタム(パパイヤサラダ)を参加者とともに作りながら、センポーが継続的に行っている「バッタ」に関するリサーチの話を聞くとともに、日本で暮らすイサーン出身のタイ人労働者の生活や、彼/彼女らが労働後に田んぼで食材を採集する様子などを紹介します。大阪での滞在中には、「バッタ公園」へのリサーチや地元住民への聞き取りも予定されています。

バッタという存在を手がかりに、各地域に根づく営みや、そこから育まれる文化・風習・美意識に触れる機会となるでしょう。ご関心のある方はぜひご参加ください。

✅ワークショップイベント概要

アティッタヤポーン・センポー『田んぼとバッタ〜ソムタムをつくりながら〜』

会期:2025年 11月23日(日)

会場:KITSUTSUKI(〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18−31)

時間:11時ー13時半

料金:無料(1ドリンクオーダー制・投げ銭歓迎))

通訳者:エム タニタヤー

※ワークショップの定員は6名(定員外の方は見学いただけます)。

<ワークショップ参加の予約方法(見学は予約不要)>

TRA-TRAVELのウェブサイトもしくはFacebook、instagramに、お名前と人数をメッセージください。

ーーー

主催:TRA-TRAVEL

協力:国際芸術センター青森

助成:大阪市、芳泉文化財団

✅アーティスト

アティッタヤポーン・センポー|Atittayaporn Saenpo

1999年生まれ、タイ・ロイエット県出身。イサーン地域(タイ東北部)を中心とした社会構造を考察する作品を制作する現代アーティスト。風刺的なアプローチを通じて、社会の規範を問い直し、「当たり前」とされ見過ごされがちな問題を浮き彫りする。また、地域のコミュニティと深く関わり合うことを通じ、生活の現実と複雑さを作品に反映させながら、日常への視点を物語を誘発する思索へと変換する。これらの探求は、マルチメディア・インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンス、ニューメディアアート、彫刻、写真など、さまざまな形式で表現される。

彼女はまた、タイ・コンケン県のKULTX Collaborative Spaceでアーティストメンバーおよびアシスタントとして活動している。彼女の作品は、「Young Artist 2021」、「Gold Rush Go Northeast」(KULTX Collaborative Space、2022年)、「SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity」、「Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary」、「BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025」など、数多くの展覧会で展示された。

(国際芸術センター青森ウェブサイト掲載文より抜粋・一部加筆修正)

TRA-TRAVEL

TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。

これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。

https://tra-travel.art/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIRΔ vol.17 Residency Program

AIRΔ vol.17 |Atittayaporn Saenpo

“Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”

AIR Δ vol.17 is a short residency program in which Thai artist Atittayaporn Saenpo, currently participating in the Artist-in-Residence Program 2025 “CAMP” at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) from October 2025, is invited to Osaka for further research and presentations.

Based in the Isan region of northeastern Thailand, Saenpo creates works that question social norms and shed light on often-overlooked issues through a satirical lens. Her practice spans multiple media, including multimedia installations, video art, performance, new media art, sculpture, and photography.

In this workshop event, “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”, participants will join Saenpo in preparing Som Tam—a traditional Thai papaya salad—while hearing about her ongoing research on grasshoppers. She will also introduce stories of Thai migrant workers from Isan living in Japan, including their daily lives and their practice of gathering ingredients in rice fields after work.

During her stay in Osaka, Saenpo plans to conduct field research at the so-called “Grasshopper Park” and interview local residents.

By tracing the life of the grasshopper, participants are invited to discover how local traditions, everyday practices, and aesthetic sensibilities are nurtured within each community. We warmly invite those interested to join us.

Workshop Event Overview

Atittayaporn Saenpo “Of Rice Fields and Grasshoppers: While Making Som Tam”

Date: Sunday, November 23, 2025

Venue: KITSUTSUKI (1-18-31 Higashiobase, Higashinari-ku, Osaka, 537-0024 Japan)

Time: 11:00 – 13:30

Admission: Free (one-drink order required; donations welcome)

Interpreter: Amm Thanittaya

Note: Participation in the workshop is limited to six people (others are welcome to observe).

Organized by: TRA-TRAVEL

In cooperation with: Aomori Contemporary Art Centre (ACAC)

Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Foundation

✅About the artist

Atittayaporn Saenpo

Atittayaporn Saenpo (b. 1999, Roi Et, Thailand) is a contemporary artist whose practice explores the structural systems of society, particularly in Isan (Northeast regions of Thailand). With a focus on satirical art, her work interrogates social norms and highlights issues open overlooked or deemed “normal.” By immersing themselves in local communities, she creates art that reflects the realities and complexities of daily life in these areas, transforming everyday observations into thought provoking narratives.These explorations manifest across various forms such as multimedia installations, Performance, Video art, New media art, Sculpture, and Photos.

Atittayaporn’s currently an artist member and assistant at KULTX Collaborative Space in Khon Kaen Province,Thailand. Her body of work has been displayed in numerous exhibitions, including SOE We Trade Everything 2023: The Serendipity, Kenduri Seni Patani 2024: Grassy Diary, Art On Farm 2024 : Khakis in the Khampom City,On Paper: Writing as Remembrance” KULTX Collaborative Space X A sông From Vietnam: Remind me of you 2024,BELALANG \ CÀO CÀO: Translocal Performance Lab 2025: Jakarta Indonesia,”Camp”ACAC artist residency 2025 : Aomori Japan.

AIR Δ vol.15

AIR Δ vol.15

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.15

パピモン・ロートラクン | Papimol Lotrakul

Open Studio

key image of AIRΔ vol.15

JP/EN 11 Nobember 2025

AIRΔ vol.15は、TRA-TRAVEL、BACC(Bangkok Art and Culture Centre/バンコク)とが共催するアーティスト・イン・レジデンスです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Super Studio Kitakagayaにレジデンス滞在中のパピモン・ロートラクンが、「SSK Open Studio 2025 Autumn」に参加しています。

パピモン・ロートラクン

パピモン・ロートラクンは、バンコクを拠点にするマルチディシプリナリー・アーティスト/デザイナー。オブジェクトと記憶の関係性をテーマに、絵画、セラミック、デジタルアートなど多様なメディアを横断しながら、物質がいかにして個人的な記憶や集合的な経験の器となるのかを探求している。インダストリアルデザイン専攻の建築学士号およびクリエイティブアート専攻の修士号を取得。近年の活動として、Bangkok Art and Culture Centre(BACC)にて開催された「Early Years Project 2025」に参加した。

Papimollotrakul.com

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✅About the artist

Papimol Lotrakul

Papimol Lotrakul is a Bangkok-based multidisciplinary artist and designer who explores the connection between objects and memory. Working across various media, including painting, ceramics, and digital art, her work explores how material objects become vessels for both personal and collective experiences. She holds a Bachelor of Architecture in Industrial Design and a Master of Arts in Creative Art. Her recent work was featured in the Early Years Project at the Bangkok Art and Culture Centre (2025).

TRA-PLAY vol.4

TRA-PLAY vol.4

TRA-PLAY vol.4

with LIR.

『 ノンクロンしながら作品を語ってみる 』

key image of TRA-PLAY vol.4

JP /EN 1 Nobember 2025

English follows Japanese

TRA-PLAYは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし再実施するプロジェクトです。

その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。

TRA-PLAY vol.4では、ジョクジャカルタのキュレーター・コレクティブ 『LIR.』が参加し、同地で行われるプロジェクトを大阪版として翻案。トーク/ポートフォリオレビューを開催します。

LIR.は、インドネシア・ジョグジャカルタで2011年に設立されたキュレーター・コレクティブです。国際的な展覧会やコラボレーションのほか、教育プラットフォームの運営などを行い、「地元の知・記憶・歴史を世代を超えて伝えていく」ことに関心を持ちながら活動を展開しています。

本ワークショップでは、LIR.の共同設立者でありアーティストのディト・ユウォノを迎え、インドネシアの文化的な交流スタイルである「ノンクロン」──ゆるやかに集い、時間や会話を共有する──をしながら、参加アーティストを対象とした作品のレビューを行います。インドネシアで活躍するキュレーターから直接アドバイスを受けることで、国際的な文脈の中で自身の作品や制作を見つめ直し、参加者が今後の活動を広げるきっかけとなることを期待しています。

アーティストに限らず、さまざまな分野の方々にとっても刺激的で実りある時間となるはずです。ぜひご参加ください。

TRA-PLAY vol.4 with LIR. 「ノンクロンしながら作品を語ってみる」

日時|11月12日(水) 19:00 –21:00(開場は15分前より)

会場|SSK (Super Studio Kitakagaya)

参加費|無料(要予約:当日13時までにTRA-TRAVELのInstagramまたはMessengerよりご連絡ください)

主催|TRA-TRAVEL

共催|LIR.

助成|大阪市、芳泉文化財団

*ポートフォリオの持参ではなく、ウェブサイトの提示でも構いません

ディト・ユウォノ(Dito Yuwono)

ディト・ユウォノの活動は、ビジュアルアートの制作とキュラトリアル実践のあいだを横断しており、彼は「空間」がいかに政治や歴史と結びついているかに関心を持っている。

リサーチを基盤とした彼の実践は、ビデオ、写真、映像インスタレーションなどの手法を通して、社会的・政治的・歴史的な問題をしばしば扱う。

彼はRAW Academie: CURAおよびIndependent Curators International(ICI)Intensives(2024)の修了生であり、2024年にはジョグジャカルタのCEMETI – Institute for Arts and Societyの新ディレクターの一人に就任した。

それ以前は、2020年から2024年までRuang MES56の共同ディレクターを務めていた。

LIR.

LIRは、ミラ・アスリニングティアス(Mira Asriningtyas)とディト・ユウォノ(Dito Yuwono)によって結成されたアート・インスティテューション/キュレーター・コレクティブ。2011年にインドネシア・ジョグジャカルタで設立されたLIR Spaceは、アーティストが互いに支え合い、前向きな環境を築くことを目的に活動を開始。二人は2019年、ダカールのRAW Material Companyによるプログラム「RAW Academie: CURA」のフェローに選出。LIRのプロジェクトは、学際的なコラボレーションとリサーチを基盤とする展覧会を特徴とし、知識や記憶、歴史を世代を超えて継承することを志向している。代表的なプロジェクトには、「Curated by LIR」展シリーズ(ジョグジャカルタ/ジャカルタ、2018〜2023)、「Transient Museum of a Thousand Conversations」(ISCPニューヨーク、2020年/OUR Museum台北、2023年)、「Pollination」第3版(2020–2021)などがあり、また故郷カリウランを舞台に地域住民の記憶をアーカイブ化する長期プロジェクト「900mdpl」(2017・2019・2022)にも取り組んでいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

About TRA-PLAY

TRA-PLAY is a project that reinterprets and re-stages workshops originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the context of the host location.

For TRA-PLAY vol.4, the curator collective LIR. from Yogyakarta will participate, presenting a localized Osaka version of a project originally carried out in their home city. Through this workshop, we aim to share and re-enact practices that emerged from the specific systems, cultures, customs, and social conditions of a place.

By engaging with these practices together in Osaka, the program invites us to listen to contemporary voices while reflecting on our own culture, society, and institutional structures.

We warmly welcome your participation.

TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”

Date: Wednesday, November 12, 2025 – (Doors open 15 minutes before the start)

Venue: SSK (Super Studio Kitakagaya)

Admission: Free (Reservation required — please contact TRA-TRAVEL via Instagram or Messenger by 1:00 p.m. on the day of the event)

Organized by: TRA-TRAVEL

Co-organized by: LIR.

Supported by: City of Osaka, Housen Cultural Founda

TRA-PLAY vol.4 with LIR. “Reflecting Practice: Nongkrong and Portfolio Review”

LIR. is a curator collective founded in 2011 in Yogyakarta, Indonesia. Alongside organizing international exhibitions and collaborations, they run educational platforms and engage in activities centered on “passing down local knowledge, memories, and histories across generations.”

In this workshop, we welcome Dito Yuwono, artist and co-founder of LIR., who will lead a portfolio review session in nongkrong—a casual Indonesian way of gathering to spend time and share conversations together.

By receiving direct advice from a practicing Indonesian curator, participants will have the opportunity to reflect on their art works and practices from a different perspective, and explore new directions for their future activities.

We hope this will be an inspiring and fruitful occasion not only for artists but also for participants from various fields.

All are warmly invited to join.

Dito Yuwono

Dito Yuwono’s practice traverses between visual art making and curatorial practice. In his artistic practice, Dito is interested in how a space is interwoven with politics and history, and his research-based artistic practice often addresses socio-political-historical issues through the production of video, photography, and audio-visual installation.

Dito is an alumni of RAW Academie: CURA, and Independent Curators International/ICI Intensives (2024). In 2024, he was appointed as one of the new directors of CEMETI – Institute for Arts and Society in Yogyakarta, Indonesia. He comes to the position from Ruang MES56, where he has served as co-director from 2020-2024.

About LIR.

LIR is an art institution turn curator collective consisting of Mira Asriningtyas and Dito Yuwono. LIR Space was initially established in 2011 as an art space in Yogyakarta – Indonesia with an aim to build a supportive and positive environment for artists. Together they were a fellow of RAW Academie: CURA (RAW Material Company – Dakar, 2019).

LIR’s projects are characterised by the multi-disciplinary collaboration and research-based exhibition in order to foster continuous transgenerational transmission of knowledge, memory, and history. LIR’s recent project including “Curated by LIR” exhibition series (Yogyakarta & Jakarta, 2018 – 2023); “Transient Museum of a Thousand Conversations” (ISCP – New York, 2020 and OUR Museum – Taipei, 2023); 3rd edition of Pollination (2020‐2021)—a collaborative exercise between different institutions across Southeast Asia initiated by The Factory Contemporary Arts Centre co‐hosted by MAIIAM Contemporary Art Museum (Thailand), Selasar Sunaryo Art Space (Indonesia), with the support of SAM Funds for Arts and Ecology (Indonesia) and The Gray Centre for Art and Inquiry (Chicago); and “900mdpl” (Kaliurang, 2017, 2019, & 2022), a long-term site-specific project in their hometown Kaliurang, an ageing resort village under an active volcano Mt. Merapi in order to preserve the collective memories of the people and create a socially-engaged archive of the space.

AIR Δ vol.16

AIR Δ vol.16

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.16

ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe

『アイデンティティと変容』

Key image of AIR Δ vol.16

JP/EN 1 September 2025

English follows Japanese:

AIRΔ vol.16では、2024年6月から信楽の陶芸の森で1年間のレジデンスプログラムに参加しているミャンマー人アーティスト、ソー・ユ・ノウェを、名古屋の「seasun」と大阪の「TRA-TRAVEL」に招く巡回型レジデンスプログラムです。

ノウェは日本滞在中に、訪れた場所からインスピレーションを得て、身体は精神を宿す家であるという概念を軸に、自己を象徴する彫刻作品を多く制作しました。内臓や骨格といった身体のモチーフを植物的な様相へと変化させる彼女の作品は、聖なる空間と女性のアイデンティティをテーマとしています。

トークイベントでは、彼女が作品をとおして探求しているテーマや、各プロジェクトで起こる変容について語ります。ミャンマーに移住した中国系三世のノウェは、アニミズム的な信仰や民間伝承からインスピレーションを得て制作の根源となる思想を育んできました。本イベントは、そんな彼女が日本での滞在で何に影響を受けたのかを深く知る貴重な機会です。

本レジデンスでは、名古屋や大阪の寺社仏閣などでフィールドワークも行います。彼女の作品や体験に触れることは、アジアの風土や人々の営みの中で醸成されてきた、私たちのアイデンティティと変容について考えるきっかけとなるでしょう。ご興味のある方は、ぜひお越しください。

✅レジデンス期間

seasun(名古屋):2025年 9月12日〜 9月15日

TRA-TRAVEL(大阪):2025年 9月15日〜 9月17日

✅トークイベント概要

ソー・ユ・ノウェ『アイデンティティと変容』

会期:2025年 9月15日(月祝)

会場:SUCHSIZE

時間:16:00 ~ 17:30

料金:無料

通訳者:和田太洋

※先着15名様は椅子席あり(予約不要)、日英逐次通訳あり

アフターパーティー

日時:同日 18:00〜20:00

会場:SUCHSIZE

料金:2000円(フード・ドリンク込み)

ケータリング:イチノジュウニのヨン

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主催:TRA-TRAVEL

共催:seasun

協力:滋賀県立陶芸の森

助成:大阪市、芳泉文化財団

✅アーティスト

ソー・ユ・ノウェ|Soe Yu Nwe

ソー・ユ・ノウェ(1989年生まれ)はミャンマー出身のアーティスト。2015年にロードアイランド・スクール・オブ・デザインで陶芸の修士号を取得後、アメリカやアジア各地で数々のレジデンスに参加しています。自然や身体を詩的に描き出すことで、自身の感情の風景を変容させ、急速に変化するグローバル社会における個人のアイデンティティの複雑さを考察した作品制作を行っています。主な展覧会には、第9回アジア・パシフィック現代美術トリエンナーレ(オーストラリア)、2018年ダッカ・アート・サミット(バングラデシュ)、新北市鶯歌陶磁博物館(台湾)、ヤヴズ・ギャラリー(シンガポール)、ニューヨーク・チェルシーのジーハー・スミス(アメリカ)、ジャカルタ国立インドネシア美術館(インドネシア)などがあります。https://www.soeyunwe.com/

seasun

SEASUNは、東南アジアの同時代のアートやカルチャーにいつでも触れられる場所となることを目指して名古屋にて設立。東南アジアと日本のアート/カルチャーを通した交流にフォーカスし、人々をつなぐプロジェクト(アーティストインレジデンス、市民同士の交流、アカデミックな交流、上映会やトークやパーティなどのイベント)を企画・運営しています。

https://seasun-art.com/

TRA-TRAVEL

TRA-TRAVELは2019年に設立され、これまでに15カ国以上、50名を超えるクリエイターとともに展覧会、レジデンス、トーク、アートツアーなどのプロジェクトを実施してきた。また、独自のスペースを持たないという特性を活かし、プロジェクトの企画実施に特化。国内外のアートスペース、映画館、シェアオフィスなど多様な場と連携しながら、柔軟なアートプロジェクトを展開する「モバイルプロジェクト」で活動し、社会に持続可能な芸術交流の形を提案している。

これまで、おおさか創造千島財団、国際交流基金マニラ日本文化センター (フィリピン)、Sàn Art (ベトナム)、OCAC (台湾) などと協働するなど、毎年新たな地域と共にプロジェクトを行い、国内外のアートネットワークをつないでいる。

https://tra-travel.art/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIRΔ vol.16 Residency Program

AIRΔ vol.16 |Soe Yu Nwe

Identity and Transformation

AIRΔ vol.16 is a touring residency program that brings Saw Yu Nwe—an artist from Myanmar who has been participating in a one-year residency at the Shigaraki Ceramic Cultural Park since June 2024—to “seasun” in Nagoya and “TRA-TRAVEL” in Osaka.

During her stay in Japan, Nwe created numerous sculptural works inspired by the places she visited, grounded in the concept that the body is a home where the spirit resides. Her works transform bodily motifs such as organs and skeletons into plant-like forms, exploring themes of sacred spaces and female identity.

In the talk event, she will speak about the themes she investigates through her works and the transformations that occur within each project. As a third-generation Chinese immigrant in Myanmar, Nwe has cultivated a worldview rooted in animistic beliefs and folklore, which has become the foundation of her artistic practice. This event offers a valuable opportunity to gain insight into what has influenced her during her time in Japan.

As part of this residency, she will also conduct fieldwork at temples and shrines in Nagoya and Osaka. Encountering her works and experiences will provide a chance to reflect on identity and transformation as nurtured within the landscapes and lives of people across Asia. We warmly invite all who are interested to join us.

✅ Residency Period

seasun (Nagoya): September 12 – 15, 2025

TRA-TRAVEL (Osaka): September 15 – 17, 2025

Talk Event Overview

Saw Yu Nwe “Identity and Transformation”

Date: Monday, September 15, 2025 (public holiday)

Venue: SUCHSIZE

Time: 16:00 – 17:30

Admission: Free

Interpreter: Taiyo Wada

Seats available for the first 15 participants (no reservation required).

Consecutive interpretation (Japanese–English) provided.

*𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆

Date & Time: 6:00–8:00 PM

Venue: SUCHSIZE Fee: ¥2,000 (including food and drinks)

Catering by 1124

Organized by: TRA-TRAVEL

Co-organized by: seasun

In cooperation with: Shigaraki Ceramic Cultural Park

Supported by: Osaka City, Hoshen Cultural Foundation

*Overview of Nearby Events

✅About the artist

Soe Yu Nwe

Saw Yu Nwe (b. 1989) is an artist from Myanmar. After receiving her MFA in Ceramics from the Rhode Island School of Design in 2015, she has participated in numerous residencies across the United States and Asia. Through poetically depicting nature and the body, she transforms landscapes of emotion while exploring the complexities of individual identity in a rapidly changing global society.

Her major exhibitions include the 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Australia), Dhaka Art Summit 2018 (Bangladesh), New Taipei City Yingge Ceramics Museum (Taiwan), Yavuz Gallery (Singapore), ZieherSmith in Chelsea, New York (USA), and the National Gallery of Indonesia in Jakarta, among others.

seasun

SEASUN was established in Nagoya with the aim of becoming a place where people can always access contemporary art and culture from Southeast Asia. We focus on arts and cultural exchange between Southeast Asia and Japan, and organize projects that connect people—such as artist-in-residency programs, people-to-people exchange, academic collaboration, as well as events including film screenings, talk series, and parties.

https://seasun-art.com/

TRA-PLAY vol.3

TRA-PLAY vol.3

TRA-PLAY vol.3

with c.95d8

『 Same but Different 』

key image of TRA-PLAY vol.3

JP /EN 12 August 2025

English follows Japanese

TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。

2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。

それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。

各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。

TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.

For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.

Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.

We warmly invite you to join us.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワークショップ3 with c.95d8 「Same but Different」

日時|8月23日(土)15:00–16:30(開場は15分前より)

会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)

参加費|無料(投げ銭)

定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)

主催|TRA-TRAVEL

共催|c.95d8

助成|大阪市、芳泉文化財団

Workshop 3 with c.95d8 — “Same but Different”

Date & Time|Saturday, August 23, 15:00–16:30 (doors open 15 minutes prior)

Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)

Admission|Free (donations welcome)

Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)

Organizer|TRA-TRAVEL

Co-organizer|c.95d8

Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation

ワークショップ3 with c.95d8「Same but Different」

香港を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「c.95d8」を招聘し、パフォーマンス・ワークショップを体験・実践します。c.95d8は障害をもつ人々の経験を基盤とし、障害を創造的な資源かつ、熟考に値する主題として、パフォーマンスやワークショップを実施してきました。また、c.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のあるアーティストを受け入れを行ってきました。「Crip※」という言葉に込められているのは、障害者としての誇りや文化を積極的に受け入れる姿勢です。

大阪で実施する本イベントでは、c.95d8のこれまでの活動から育まれた「身体の差異と人々のあいだに流れる時間との関係」を探り、また「自分自身、他者、そしてそれらの関わりを形づくるもの」との、繊細な相互作用を探るワークショップでありパフォーマンスでもあります。

※ Crip:かつて差別的に使われた「cripple」に由来する言葉を、自分たちであえて使い直しポジティブに転換し使用している

Workshop 3 with c.95d8: Same but Different

We invite the Hong Kong–based artist collective c.95d8 to lead a participatory performance workshop. Rooted in the lived experiences of people with disabilities, c.95d8 has developed performances and workshops that treat disability as both a creative resource and a subject worthy of deep contemplation, which is understood as ‘crip’ to embrace the disability pride and culture.

In this Osaka event, participants will explore the relationship between bodily differences and the flow of time among people, while also engaging with the delicate interplay between the self, others, and the objects that shape these connections. Blending the formats of workshop and performance, the session offers a space to sense, reflect, and practice together.

c.95d8

2022年に設立された香港のアート&コリビングスペース/コレクティブ。c.95d8は「クリップ(Crip)」をめぐる課題に焦点を当て、文化イベントやアーティスト・イン・レジデンスを企画・運営しています。「Crip(クリップ)」とは、英語の「cripple(身体障害者)」を当事者が再定義し、肯定的に用いる言葉です。障害を弱点ではなく新たな価値や視点の源泉とみなし、障害者運動のスラング的な自称として用いています。

またc.95d8が運営する「Crip Art Residency」では、障害のある人々の生活経験を基盤としたプログラム運営を行っています。

c.95d8

c.95d8 is a Hong Kong art and coliving space and collective founded in 2022. c.95d8 focuses on crip issues, and curated cultural events and artist residencies. Crip Art Residency is based on the lived experiences of disability. This program views disability as a creative resource and a subject worthy of contemplation, aiming to expand the spectrum of contemporary art while also re-presenting various dimensions of disability.

TRA-PLAY vol.2

TRA-PLAY vol.2

TRA-PLAY vol.2

with 刺紙

『もやもやを木版画にしてみる』

key image of TRA-PLAY vol.2

JP /EN 11 August 2025

English follows Japanese

TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。

2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。

それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。

各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。

TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.

For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.

Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.

We warmly invite you to join us.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」

日時|8月17日(日)14:00–17:00(開場は15分前より)

会場|LVDB BOOKS(大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目9−11)

参加費|無料(投げ銭)

定員|10名(要予約。前日までにTRA-TRAVELのinstagramまたはfacebookより予約ください)

対象|9歳以上(9歳未満は保護者同伴のうえ、事前にご相談ください)

主催|TRA-TRAVEL

共催|刺紙

協力|enno、冬木遼太郎

通訳|enno

助成|大阪市、芳泉文化財団

TRA-PLAY vol.2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing

Date & Time|Sunday, August 17, 14:00–17:00 (doors open 15 minutes prior)

Venue|LVDB BOOKS (3-9-11 Tanabe, Higashisumiyoshi-ku, Osaka)

Admission|Free (donations welcome)

Capacity|10 participants (reservation required; please book via TRA-TRAVEL’s Instagram or Facebook by the day before)

Eligibility|Ages 9 and up (participants under 9 must be accompanied by a guardian and contact us in advance)

Organizer|TRA-TRAVEL

Co-organizer|Prickly Paper

In cooperation with|enno, Ryotaro Fuyuki

Interpreter|enno

Support|Osaka City, Housen Cultural Foundation

ワークショップ2 with 刺紙 「もやもやを木版画にしてみる」

中国・広州を拠点に活動するアーティスト・コレクティブ「刺紙」から、陳逸飛(チェン・イーフェイ)を招聘し、社会を語る術としての木版画をワークショップ形式で実践します。

刺紙の木版画のプロセスを通じて、その活動や背景にある中国の社会状況への理解を深めるとともに、表現手法としての木版画がコミュニケーションツールとしてどのように機能しているのか、その社会的な可能性についても、参加者同士で意見を交わします。家庭や職場、SNS、実社会のなかで私たちが日々感じている小さな違和感を出発点に、それぞれの記憶に残る感覚を木版画でかたちにしていきたいと思います。

Workshop 2 with Prickly Paper — Moyamoya: Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing

In this workshop, we invite Chen Yifei from Prickly Paper, an artist collective based in Guangzhou, China, to explore woodblock printing as a way to speak about society.

Through creating woodblock prints together, participants will gain a deeper understanding of Prickly Paper’s practice and the social context behind their work, while also engaging in dialogue about how woodblock printing can function as a tool for communication and exchange.

Under the theme “Subtle Tensions in Everyday Life through Woodblock Printing”, we will start from the small, hard-to-define feelings of unease that arise at home, at work, on social media, or within society at large. Participants will be encouraged to give shape to these lingering, in-between emotions through the medium of woodblock printing, creating a space to share and reflect on the unspoken dissonances we all encounter.

刺紙

アーティストコレクティブ『刺紙』*は、中国広州で生まれたトイレで読むための小冊子『刺紙』を発行することから活動を開始。『刺紙』の各号の表紙は異なるアーティストによる木版画で印刷され、中身は家庭用プリンターで制作されるなど、手作り感のあるスタイルで本をつくっています。テーマごとに原稿の募集方法や形式を変え、トイレに投稿箱を設置するなど、ユニークな活動を展開しています。

『刺紙』は少数部を販売することで活動を維持し、また雑誌づくりを通じて友人たちとのつながりを深めてきました。 ワークショップは、この〈木版画+雑誌づくり〉という方法をより広く多様な人々へ届けることを目指しています。これまで17の都市・地域でワークショップを開催し、美術機関、コミュニティスペース、独立系書店、自主運営スペースなどで活動してきました。

2023年7月には、拠点を黄埔区深井村の店舗へ移し、「刺高聯記」として独立した拠点として活動を続けています。

* 中国語の「刺紙(Prickly Paper)」と広東語の「トイレットペーパー」は同音異義語

Prickly Paper

Prickly Paper is a booklet originally created by Chen Yifei and Ou Feihong for an exhibition at the Fei Art Museum in Guangzhou. The first issues were placed in the public toilets of a Guangzhou building, with its title being a Cantonese homonym for “toilet paper.”

Each issue features a woodblock-printed cover by different artists, while the inside pages are printed with a home printer. Submissions and layouts change with each theme, and the publication embraces a rough, handmade style. Produced in small quantities, Prickly Paper sustains itself through limited sales and serves as a way to connect with friends.

The Prickly Paper workshop aims to bring the practice of woodblock printing and zine-making to a broader and more diverse audience. To date, it has traveled to 17 cities and regions, hosted in art institutions, community centers, independent bookstores, and self-organized spaces.

In July 2023, the project relocated to a storefront in Shenjing Village, Huangpu District, establishing an independent space named Cigao Union.

TRA-PLAY vol.1

TRA-PLAY vol.1

TRA-PLAY vol.1

with AiRViNe

『ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness』

key image of TRA-PLAY vol.1

JP /EN 7 August 2025

English follows Japanese

TRA-TRAVELは、国内外のアートオーガナイゼーションが実施したワークショップなどを、開催地の土地柄に合わせてリメイクし実施するプロジェクト『TRA-PLAY』をスタートします。

2025年夏に連続して開催するTRA-PLAY vol.1〜3 では、ハノイのアートハブ 『AiRViNe』、広州のアーティストコレクティブ 『刺紙』、香港のアーティストコレクティブ 『c.95d8』 が参加します。

それぞれの地域で培われてきたアートプロジェクトを大阪版として翻案し、三日に分けてワークショップおよびトークイベントを開催します。

各団体が、その土地の制度・文化・風習・社会状況の中から生み出した実践を大阪で共有し、共に実践することで、同時代の声に耳を傾けると同時に、私たち自身の文化や社会、そして制度について考える機会をつくります。ぜひ足をお運びください。

TRA-PLAY is a project that remakes and reinterprets workshops and other programs originally organized by art organizations in Japan and abroad, adapting them to the local context of the host city.

For TRA-PLAY vol.1–3, we will be joined by Hanoi’s art hub AiRViNe, Guangzhou’s artist collective Prickly Paper, and Hong Kong’s artist collective c.95d8.

Art projects cultivated in each of these regions will be adapted into an Osaka version, presented over three days through workshops and talk events. By sharing and practicing the approaches developed within the systems, cultures, customs, and social contexts of each group’s home region, we aim to create an opportunity not only to listen to diverse contemporary voices but also to reflect on our own culture, society, and systems.

We warmly invite you to join us.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe

「ベトナム・アフタヌーンティー: In-Betweenness」

日時|8月16日(土)16:00–19:00(入出場自由)

会場|イチノジュウニのヨン (大阪府大阪市西成区山王1-12-4)

参加費|無料(1ドリンク制)

定員|なし(お茶の提供は数に限りがございます)

主催|TRA-TRAVEL

共催|AiRViNe

協力|C-index

助成|大阪市、芳泉文化財団

本ワークショップは、ハノイのアートハブ AiRViNe(Artist-in-Residence Vietnam Network)によるシリーズ「Nature on the Roof」をリメイクしたものです。

Nature on the Roofは、ハノイの放置された屋上住宅にアーティストを招き、その空間や近隣住民との対話を通じて制作された本イベントは、レジャーをゲリラ的な実践として再構築する試みでした。

その発想の源となったのは、ベトナムの「trà đá vỉa hè(歩道のアイスティー)」の文化です。それは茶道のような格式張った儀礼に対して、より気軽で共同的なカウンターカルチャーとして生まれました。伝統儀礼がエリート主義であるのに対し、trà đá はお茶を飲む行為を、身近で柔軟かつ共有可能な文化へと変えるものです。輸入された習慣をベトナム現地の状況に合わせて変容させるベトナム人の姿勢――規則を緩め、完璧さを手放し、そこにある可能性を受け入れる――が映し出されています。

大阪では、その精神を翻案し「ベトナム・アフタヌーンティー」を開催します。またイベント内では、「In-Betweenness(間にあること)」と題した公開ディスカッションを行われ、ベトナムのアーティストやアート団体が、その必要性や文脈に応じ――アーティスト、オーガナイザー、キュレーター、そしてインスティテューション――と自在に役割を行き来する在り方を考察します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AiRViNe/エアバイン

AiRViNe(アーティスト・イン・レジデンス・ベトナム・ネットワーク)は、

グエン・トゥ・ハンとチャン・タオ・ミエンによって設立。

文化交流やキャリア支援、地域社会との関わり、そして持続可能なアートインフラの育成を目的に、アーティスト・イン・レジデンスを通じてベトナム現代美術シーンの発展の支援をおこなう。2024年以降、AiRViNeは On the Move(OTM) および Green Art Lab Alliance(GALA) の正式メンバーとなり、さらに 台湾アートスペースアライアンス(TASA)、台湾アジア交流基金会、黄金町エリアマネジメントセンター との提携を通じて、ベトナムと国際的なアーティスト・イン・レジデンスをつなぐ重要なハブとしての役割を担う活動を行う。また、ワークショップやトーク、メンタリングを通じ、ベトナムのアーティストが国際的なレジデンスの機会を見つけ繋げる橋渡しとして積極的に支援活動を行う。

TRA-PLAY vol.1 with AiRViNe

Vietnam Afternoon Tea: In-Betweenness

Date & Time|Saturday, August 16, 16:00–19:00 (free entry/exit)

Venue|Ichinojuuni no Yon

(1-12-4 Sanno-cho, Nishinari-ku, Osaka)

Admission|Free (one drink required)

Capacity|No limit (please note the number of tea servings is limited)

Organizer|TRA-TRAVEL

Co-organizer|AiRViNe

In cooperation with|C-index

Supported by|Osaka City, Hosen Cultural Foundation

Workshop 1 with AiRViNe:

“Vietnamese Afternoon Tea: In-Betweenness”

This workshop reinterprets Nature on the Roof, a series organized by Hanoi’s art hub AiRViNe (Artist-in-Residence Vietnam Network).

Nature on the Roof invited artists into an abandoned rooftop house in Hanoi, where they created works in dialogue with the space and its neighbors. The event sought to reimagine leisure as a guerrilla practice.

Its inspiration came from Vietnam’s culture of trà đá vỉa hè—sidewalk iced tea. In contrast to the formality of the tea ceremony, trà đá emerged as a more casual and communal counter-culture. While traditional rituals often carry an air of elitism, trà đá transforms the act of drinking tea into an accessible, flexible, and shared cultural practice. It reflects the Vietnamese approach of adapting imported customs to local realities—relaxing rules, letting go of perfection, and embracing possibility.

In Osaka, we will adapt that spirit into Vietnam Afternoon Tea.

Following the workshop, we will hold a public discussion titled In-Betweenness. This conversation will explore how Vietnamese artists and art organizations move fluidly between roles—artist, organizer, curator, and institution—depending on the needs and contexts of their practices.

AiRViNe

Artist-in-Residence Vietnam Network (AiRViNe) – founded by Nguyen Tu Hang and Tran Thao Mien – aims to support the growth of Vietnam’s contemporary art scene through artist residencies that foster cultural exchange, professional development, community engagement, and sustainable art infrastructure. Since 2024, AiRViNe has become an official member of On the Move (OTM), the Green Art Lab Alliance (GALA), and partnered with Taiwan Art Spaces Alliance (TASA), Taiwan-Asia Exchange Foundation, Koganecho Management Area Center —affirming its growing role as a vital connector between Vietnam and the international art residency landscape.

AiRViNe has organized collaborative residency programs with partners in Vietnam, Taiwan, and Japan, and hosts visiting artists from Vietnam, Italy, Netherlands, UK and Philippines. Through workshops, talks, and mentorship, the network actively supports Vietnamese artists in navigating and applying to international residency opportunities.

Beer with Artist vol.9

Beer with Artist vol.9

Beer with Artist vol.9

with

楊健(Yang Jian)

『清潔な ~ 北京ー大阪ーNYでの制作を振り返って ~』

key image of Beer With Artist vol.9

JP /EN 10 July 2025

English follows Japanese

中国・福建省出身のアーティスト、楊健(Yang Jian)は、2024年にTRA-TRAVELのレジデンスプログラム「AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing」に参加し、大阪で展覧会『タコの庭』を開催しました。

その後も大阪を拠点に活動を続ける楊は、2025年2月から5月までニューヨークのQC Art Centerのアーティストインレジデンスに参加。「清潔/検問」の関係性や、それらが引き起こす人種やイデオロギーの分断、それによる生活や思想への影響をテーマに制作を行いました。

今回の「Beer with Artist vol.9」では、ニューヨークでの滞在制作、現在の大阪での暮らし、そして中国のアートシーンについて、楊さんにじっくりとお話をうかがいます。

本イベントは、「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談したり、交流を楽しんだりできるカジュアルな場として、新たなつながりを生み出すことを目指しています。

中国の文化や地域の話題にとどまらず、さまざまな国でのアーティストとしての経験や視点を交えた自由な対話を楽しめる機会になれば幸いです。

今回のイベントでは、楊の映像作品もあわせてご紹介します。

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

✅イベント情報

日時:2025年7月 10 日(木) 19:00 ~ 21:00

言語:日本語・英語

参加費:自由(ドネーション制)

会場:EARTH 2階 (〒557-0002 大阪府大阪市西成区太子1丁目3−26)

主催:TRA-TRAVEL

協力:EARTH

✅アーティスト情報

楊健(Yang Jian)

アーティスト

1982年 中国福建省生まれのビデオとインスタレーションを主に制作するアーティスト。厦門大学芸術学院で学士号(2004年)と修士号(2007年)を取得後、2009年から2010年までStichting Niemeijer Fonds(NL)の助成を受けRijksakademie van Beeldende Kunsten(オランダ)に滞在。 2015年にHUAYU Youth Awardの審査委員会特別賞を受賞。2018年OCATヤング・メディア・アーティスツ・オブ・ザ・イヤー受賞。中国、ドイツ、アメリカ、オランダで個展及びグループ展を多数開催。

主な展示として、「個展:Geyser」(WHITE SPACE、北京、2023年)、「Motion is Action-35 years of Chinese Media Art」(BY ART MATTERS、Hangzhou、2023年 )、「Three Rooms: Edge of Now」(ZKM、カールスルーエ、2019年/ナムジュンパイクアートセンター、2018年)など。

現在中国の南京及び大阪を拠点に活動。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Beer with Artist vol.9

with Yang Jian

Clean/Censorship

Looking back on the practices and projects from Beijing to Osaka to New York.

Yang Jian, an artist from Fujian Province, China, participated in the TRA-TRAVEL residency program “AIRΔ vol.8 with WHITE SPACE Beijing” in 2024, during which he held an exhibition titled The Octopus Garden in Osaka.

Since then, he has continued to base his practice in Osaka. From February to May in 2025, Yang participated in a residency program in New York, where he developed work exploring the relationship between “clean” and “censorship,” and how these concepts contribute to divisions rooted in race and ideology—affecting daily life and modes of thought.

In this upcoming Beer with Artist vol.9, we will hear directly from Yang about his residency experience in New York, his current life in Osaka, and his perspective on the Chinese contemporary art scene.

This event is designed as a casual and open space to “ask the artist,” allowing participants to freely engage in conversation, ask questions, and make new connections.

We hope this will be a space not only to discuss Chinese culture and local issues, but also to enjoy open dialogue informed by Yang’s experiences as an artist working across different countries and contexts.

Yang’s video works will also be presented as part of the event.

We warmly welcome your attendance!

✅ Event Information

Date & Time: Thursday, July 10, 2025 | 19:00–21:00

Language: Japanese & English

Admission: Free (donations welcome)

Venue: EARTH, 1-3-26 Taishi, Nishinari-ku, Osaka-shi, Osaka 557-0002, Japan

Organized by: TRA-TRAVEL

In cooperation with: EARTH

✅ Artist Information

Yang Jian

Artist

Born in 1982 in Fujian Province, China, Yang Jian is an artist primarily working with video and installation. He earned both his bachelor’s and master’s degrees from the Academy of Arts at Xiamen University in 2004 and 2007, respectively. From 2009 to 2010, he was a resident at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in the Netherlands, supported by the Stichting Niemeijer Fonds.

In 2015, he received the Jury Special Award at the HUAYU Youth Award, and in 2018 he was named OCAT Young Media Artist of the Year. He has presented solo and group exhibitions in China, Germany, the United States, and the Netherlands. Recent exhibitions include Geyser at WHITE SPACE Beijing (2023), Motion is Action – 35 Years of Chinese Media Art at BY ART MATTERS in Hangzhou (2023), and Three Rooms: Edge of Now at ZKM in Karlsruhe (2019) and the Nam June Paik Art Center (2018).

Yang is currently based in Nanjing, China, and Osaka, Japan.

Beer with Artist vol.8

Beer with Artist vol.8

Beer with Artist vol.8

with

ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン

(Wantanee Siripattananuntakul)

『大阪散歩 — 空間・記憶・自然・その痕跡をたどって』

key image of Beer With Artist vol.8

JP /EN 28 May 2025

English follows Japanese

ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)は、バンコクを拠点に国際的に活動するアーティストです。2025年5月よりPARADISE AIRのアーティストインレジデンスとして松戸に滞在し、「空き家」をテーマに新作のリサーチと制作を行っています。また、大阪にも1週間滞在し、都市と記憶にまつわるリサーチを行います。

シリパッタナーナンタクーンは、一緒に暮らすアフリカンパロット「ボイス(Beuys)」との共同制作や、人間と非人間の関係性、経済、所有、記憶、喪失といったテーマを鋭く掘り下げ、映像、彫刻、インスタレーションなど多様なメディアで表現しています。これまで第53回ヴェニスビエンナーレ・タイ館代表、FRIEZE London 2023、タイランドビエンナーレ2023など、世界各地で作品を発表してきました。

今回の「Beer with Artist vol.8」では、シリパッタナーナンタクーンとともに街を歩きながら、「空き家」や「家の記憶」について考えます。アーティストからの問いかけに、参加者が応える対話形式で進行し、日常のなかに潜む社会的なテーマを身近に感じるひとときを目指します。

本イベントは、「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談や交流ができるカジュアルな場として、新たなつながりを生み出すことを目的としています。

タイにとどまらず、さまざまな文化や国を渡り歩いてきたアーティストとしての経験や、現在滞在中の松戸でのリサーチ、さらに6月にシラパコーン大学アートセンターで開催予定の個展についての話など、自由な対話を楽しめる場になればと思います。表現することや個人としての葛藤など、アーティスト本人へのざっくばらんな質問や相談も大歓迎です。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

✅イベント情報

日時:2025年5月30日(金) 15:00~17:00 ※雨天中止

言語:日本語・英語

参加費:自由(ドネーション制)

会場:大阪市此花区(詳細は当日13時までにTRA-TRAVELのInstagramまたはfacebookでお問い合わせください)

主催:TRA-TRAVEL

協力:PARADISE AIR

✅アーティスト情報

ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)

アーティスト

1974年、タイ・バンコク生まれのワンタニー・シリパッタナーナンタクーン(Wantanee Siripattananuntakul)は、社会・政治・経済の構造、不平等やイデオロギーが日常生活に与える影響に焦点を当て、詩的な問いとグローバルな構造への批評的なまなざしに根差した実践(映像、オーディオ、彫刻、インスタレーションなど)を行うアーティスト。

2009年には、第53回ヴェニスビエンナーレ・タイ館に選出され、その後も、National Museum of Modern and Contemporary Art(ソウルl)、Museo MACRO(ローマ)、MAIIAM Contemporary Art Museum(チェンマイ)、Frieze Art Fair(ロンドン)など、国際的な美術館やビエンナーレ、アートフェアで作品を発表しています。

2025年5月現在、松戸のPARADISE AIRにてアーティスト・イン・レジデンスとして滞在し、記憶、生態系、都市空間の静かな変容をテーマにした新作を制作しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Beer with Artist vol.8

with Wantanee Siripattananuntakul

“Walking Through Osaka’s Quiet Spaces: Memory, Nature, and What Remains”

Wantanee Siripattananuntakul is a Bangkok-based artist working internationally. Since May 2025, she has been staying in Matsudo as part of the PARADISE AIR artist-in-residence long-stay program, where she is researching and creating new work around the theme of “vacant houses.” She is also spending a week in Osaka to further explore themes related to urban space and memory.

Siripattananuntakul’s multidisciplinary practice—spanning video, sculpture, and installation—explores complex themes such as the relationship between human and non-human beings, economic systems, ownership, memory, and loss. Often collaborating with her African parrot Beuys, she has exhibited globally, including representing Thailand at the 53rd Venice Biennale, and participating in Frieze London 2023 and the Thailand Biennale 2023.

In this edition of Beer with Artist vol.8, participants will join the artist on a walk through the city, engaging in conversations around vacant homes and the memories embedded in them. The event will unfold in a dialogue format, with participants responding to questions from the artist—creating an opportunity to reflect on the hidden social layers of our everyday surroundings.

This casual event aims to be a welcoming space for exchange and connection, based on the theme “Ask the Artist.”

We hope the event will offer room for free and open dialogue—whether about her experiences working across cultures and countries, her ongoing research in Matsudo, or her upcoming solo exhibition in June at the Art Centre of Silpakorn University. Questions about artistic practice, personal struggles, or creative concerns are all welcome.

We look forward to seeing you there!

✅ Event Information

Date & Time: Friday, May 30, 2025 | 15:00–17:00 * Cancelled if it rains

Language: Japanese & English

Admission: Free (donations welcome)

Venue: Konohana Ward, Osaka City

(For details, please contact TRA-TRAVEL via Instagram or Facebook by 1:00 PM on the day of the event.)

Organized by: TRA-TRAVEL

In cooperation with: PARADISE AIR

✅ Artist Information

Wantanee Siripattananuntakul

Artist

Born in 1974 in Bangkok, Thailand, Wantanee Siripattananuntakul is a multidisciplinary artist whose practice spans video, sound, sculpture, and installation. Her work examines complex social, political, and economic systems, with a particular focus on inequality and the impact of ideological structures on everyday life.

She earned a B.F.A. from Silpakorn University and later studied under Prof. Jean-François Guiton at Hochschule für Künste Bremen, where she was awarded the Meisterschüler title in 2007.

In 2009, she represented Thailand at the 53rd Venice Biennale and has since exhibited

internationally at institutions such as the National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul), Museo MACRO (Rome), MAIIAM Contemporary Art Museum (Chiang Mai), and Frieze Art Fair (London). Recent highlights include the 7th Anyang Public Art Project in South Korea, the Thailand Biennale in Chiang Rai, and her participation in the Art Explora Residency at Cité internationale des arts in Paris (2024).

She is currently an artist-in-residence at Paradise Air in Matsudo, Japan, where she is developing new work that explores memory, ecology, and the quiet transformation of urban space.

Her works are part of several public collections in Thailand, including the Ministry of Culture and the MAIIAM Contemporary Art Museum. Through residencies and exhibitions across Asia and Europe, she continues to build a practice grounded in poetic inquiry and critical engagement with global structures.

Beer with Artist vol.7

Beer with Artist vol.7

Beer with Artist vol.7

with

マリカ・コンスタンティーノ(Marika Constantino)

『フィリピンで/ひとりで/集団で/アートするということ』

key image of Beer With Artist vol.7

JP /EN 15 May 2025

マリカ・コンスタンティーノ(Marika Constantino)は、フィリピンを拠点に活動するアーティスト/キュレーター/カルチュラル・ワーカーです。

2012年、マニラのEscolta地区にて98B COLLABoratoryを共同設立し、歴史的建築物を活用してアートと地域をつなぐ実験的なプラットフォームを運営してきました。

現在はRoxas Cityに自ら立ち上げた「KANTINA」を拠点とし、アーティスト・イン・レジデンスを通じて地域住民と共に学び、創造する場づくりに取り組んでいます。

2017年には、エディンバラ大学の「Global Cultural Fellow」やアジアン・カルチュラル・カウンシルのニューヨーク・フェローシップに選出され、また2021年には蓮沼執太の「Silence Park」にも参加するなど、国内外で多彩な実践を行ってきました。

今回の「Beer with Artist vol.7」では、幅広いコンスタンティーノのこれまでの歩みをたどるトークイベントを開催します。

本イベントは「アーティストに聞いてみる」をテーマに、気軽に相談や交流が楽しめるカジュアルな場として、新しいつながりを築く機会を創出します。

フィリピンの文化や地域の話題にとどまらず、アーティスト/カルチュラル・ワーカーとしての経験や、現在拠点としているRoxasでの取り組みなど、自由な対話を楽しめる場になればと思います。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

✅イベント情報

日時:2025年5月15日(木) 19:00~20:30

言語:英語(ときどき日本語サポート)

参加費:自由(ドネーション制)

会場:SUCHSIZE (大阪府大阪市西成区山王1丁目6−20)

主催:TRA-TRAVEL

共催:KANTINA

✅アーティスト情報

Marika Constantino/マリカ・コンスタンティーノ(フィリピン)

アーティスト、KANTINAディレクター

フィリピン内外の主要な展覧会に参加。キュレーター及びリサーチャーとしても活動しており、また世界各国の出版物に多数寄稿しているフリーランスのライターでもある。ザ・フィリピン・カレッジ・オブ・アーキテクチャー大学で学位を得た後、UPカレッジ・オブ・ファイン・アーツでは美術史を専攻し、さらに学識を深めた。芸術が持つ知性的、概念的、経験的な側面のバランスを保ちながら、意欲的に活動を続けている。2015年から2018年には、マニラのエスコルタにあるファースト・ユナイテッド・ビルディング・コミュニティ・ミュージアムの事業を取りまとめ、同じくマニラのイントラムロスにあるDestileria Limtuaco Museumの監督も務めた。2018年から2019年には、アジアン・カルチュラル・カウンシルのニューヨーク・フェローシップに選出され、翌年2020年2月には、西ビサヤ地方に知識と創作活動を共有するためのアートスペース「KANTINA」を創立。そして現在は、フィリピンのマニラとカピスの首都ロハスにて活動を続けている。

ーーーーーーーーーーー

Beer with Artist vol.7

with Marika Constantino

“Art Practices in the Philippines: Alone and Collectively”

Marika Constantino is an artist, curator, and cultural worker based in the Philippines. In 2012, she co-founded 98B COLLABoratory in the Escolta district of Manila, operating an experimental platform that connected art and the local community through a historical building.

Currently, she runs KANTINA, an artist-in-residence program she founded in Roxas City, fostering spaces for learning and creativity in collaboration with local residents.

In 2017, she was selected as a “Global Cultural Fellow” by the University of Edinburgh and received a New York Fellowship from the Asian Cultural Council. With a strong international presence, she continues to engage with society, history, and memory through her art-based practice.

At Beer with Artist vol.7, we will hold a casual talk event where we ask Constantino about her past activities.

This series, themed “Ask the Artist,” aims to create relaxed opportunities for conversation and connection with artists. Participants are encouraged to enjoy food and drinks while exchanging thoughts with the artist.

Not only will we talk about the Philippines, but also casually explore questions like how she has survived as an artist and cultural worker, and learn more about her current activities in Roxas.

We warmly invite everyone to drop by and join the conversation!

✅ Event Information

Organizer: TRA-TRAVEL

Co-organizer: KANTINA

✅ Artist Information

Marika Constantino (Philippines)

Artist-Curator / Founder of KANTINA

Marika Constantino is an artist, cultural worker and independent curator who has participated in significant exhibitions, events, and projects in the Philippines and abroad. She is also a freelance writer who has contributed to a number of globally distributed publications. Her early exposure to art coupled with her boundless fascination for the creative process resulted in a degree from the UP College of Architecture to further studies at the UP College of Fine Arts, with Art History as her major. Her works and projects are centered on patterns, layers, textures, and materials, and its intersection with history, memory and culture. Constantino is continually striving to strike the balance between the cerebral, conceptual and experiential aspects of art with life in general, thus, fueling her fervent passions for artistic endeavors. In 2017, she was selected to be one of the Global Cultural Fellows of the Institute of International Cultural Relations at the University of Edinburgh, United Kingdom. That same year she was supported by the British Council, Manila to participate in a cultural leadership program at the King’s College in London, United Kingdom. As part of her art practice, she co-directed the programs and activities of 98B COLLABoratory (2012-2018), curated and coordinated the undertakings of the First United Building Museum (2015-2018) in Escolta, Manila and curated the Destileria Limtuaco Museum (2018) in Intramuros, Manila. She was awarded the New York Fellowship for 2018-2109 by the Asian Cultural Council. In February 2020, Constantino established KANTINA, an art space for co-learning and co-creation. She is currently based in both Manila and Roxas City, Capiz in the Philippines.

AIRΔ vol.9

exhibition

AIRΔ vol.9

exhibition

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.9 成果展

Lala Monserrat(ララ モンセラット)

『Transitory Landscape』

Key image of exhibition “Transitory Landscape” as a result of AIR Δ vol.9

JP/EN December 2024

『Transitory Landscape』は、フィリピン人アーティスト、ララ・モンセラットによる「AIRΔ vol.9レジデンスプログラム」の成果展です。

ピエール・ノラの「記憶の場(Les Lieux de mémoire)」やウィニコットの「移行対象」などの理論に着想を得た本プロジェクトは、インプリント(刻印)という形で、個人の大切にしている物とそれにまつわる物語をアーカイブ化します。それをもとにコミュニティや土地が抱える集合的な癒しの記憶を共有するための展示空間をつくり、社会におけるレジリエンス(共同体における再生)の重要性を提案します。

私たちは日々の中で、コミュニティへの帰属感や、文化的・歴史的背景を共有する他者との絆を感じているでしょうか。彼女が目にとどめ、耳をかたむけ、触れたことで、身近な物たちからTransitory Landscape-つかの間の風景-が立ち上がり、私たち自身を映し出します。

柏本 奈津(本展キュレーター)

『Transitory Landscape』

会期:2024年 12月13日(金)〜22日(日) *火・水定休日

会場:千鳥文化

時間:11:30〜18:00

料金:入場無料

主催:TRA-TRAVEL

共催:国際交流基金マニラ日本文化センター、Orange Project

レジデンスパートナー:一般財団法人 おおさか創造千島財団

助成:大阪市、芳泉文化財団

✅イベント情報

『Transitory Landscape オープニングイベント』

会期:2024年 12月14日(土)

▶︎アーティスト/キュレーターツアー

時間:16:00〜17:00 *日本語通訳有

▶︎インプリント(刻印)ワークショップ

時間:17:00〜18:00

会場:千鳥文化

料金:参加無料

▶︎▶︎インプリント(刻印)ワークショップについて◀︎◀︎

本展では、鑑賞者が「大切にしている物」を粘土にインプリント(刻印)し、「物にまつわるストーリー」を記録するワークショップを、会期中随時実施しています。千鳥文化2階のテーブルに手順が示されていますので、是非大切にしている物をお持ちになり、ご参加ください。

*12月14日(土), 15日(日), 16日(月)は、アーティストが在廊していますので、説明を受けながらワークショップを体験していただけます。(アーティストの在廊日以外もご参加いただけます)

✅アーティスト/キュレーター情報

ララ・モンセラット

1993年、フィリピンのメトロマニラ、ラス・ピニャス市生まれ。フィリピン女子大学美術デザイン学部でスタジオアート(絵画)の学位を取得。 モンセラットは、「記憶」「経験」「物質」などに宿る、感覚的・現象学的な「瞑想」に関心を持ち、インスタレーション、絵画、映像といった多様なメディアを組み合わせ、形成期やトラウマ的な経験を再構築することから、それらの変容と癒しの過程を表現する。

柏本 奈津

2006年東京芸術大学美術学部先端芸術表現科を卒業。報道番組や映画制作のコーディネートや助監督、美術展やワークショップの企画サポートを行い、なら国際映画祭学生部門の審査員をつとめるなど幅広く活動する。また展覧会カタログや映画字幕など多方面で翻訳を手掛け、その一方で食に興味を持ちフードケータリングを実施している。

✅AIRΔ vol.9について

TRA-TRAVEL、国際交流基金マニラ日本文化センター(JFM)、Orange Projectとが共催し、大阪にフィリピン人アーティストを1名招聘するアーティスト・イン・レジデンスアワードです。 本アワードでは、2024年6月中旬、JFMとOrange Projectによりフィリピン国内でオープンコールを実施、フィリピン各地から65名の応募がありました。フィリピン側の選考委員により6名に絞りこまれ、日本の最終審査で、レジデンスアワード大賞者をララ・モンセラットに決定しました。モンセラットは10月から大阪に滞在し、3カ月間のアーティスト・イン・レジデンスと本成果展を実施します。

“Transitory Landscape“

“Transitory Landscape” is the culminating exhibition of the AIRΔ vol. 9 Residency Program by Filipino artist Lala Monserrat. Inspired by theories such as Pierre Nora’s “Les Lieux de mémoire” (Places of Memory) and D.W. Winnicott’s “Transitional Objects”, this project archives cherished personal objects and the stories behind them through the process of imprinting. Building on this foundation, the exhibition space is created to share collective memories of healing tied to the communities and the land, highlighting the importance of resilience—the capacity for renewal within a community—in society.In our daily lives, do we feel a sense of belonging to a community or a connection with others who share the same cultural and historical backgrounds? Through Monserrat’s keen observation, attentive listening, and tactile engagement, Transitory Landscape—a momentary landscape—emerges from familiar objects, reflecting ourselves within them.

(Natsu Kashiwamoto, Curator)

■ Event Information

“Transitory Landscape” Opening Event

Date: Saturday, December 14, 2024

Time: 16:00–17:00

▶︎ Artist/Curator Tour

*Japanese interpretation available

▶︎ Imprint Workshop

Time: 17:00–18:00

Venue: Chidori Bunka

Fee: Free admission

▶︎▶︎ About the Imprint Workshop ◀︎◀︎

During this exhibition, we are hosting a workshop where participants can imprint something they value into clay and document the story behind it. Instructions are available on the table on the second floor of Chidori Bunka, so please bring an item you cherish and join in!

*On December 14 (Sat), 15 (Sun), and 16 (Mon), the artist will be present, offering guidance as you experience the workshop. (You are welcome to participate on days when the artist is not present as well.)

Lala Monserrat

Born in 1993 in Las Piñas City, Metro Manila, Philippines, Monserrat earned her degree in Studio Arts (Painting) from the Philippine Women’s University School of Fine Arts and Design. Monserrat’s autobiographical work focuses on sensorial and phenomenological meditations on memory, experience, and materiality. Her practice spans installation, painting, assemblage, and video, reconstructing formative and traumatic experiences, and expressing the processes of transformation and healing.

Natsu Kashiwamoto

Graduated in 2006 from the Department of Intermedia Art at Tokyo University of the Arts. Engaged in a diverse range of activities, including coordinating news programs, assistant directing for film productions, and supporting the planning of art exhibitions and workshops. Also served as a jury member for the student section of the Nara International Film Festival.In addition to extensive work in translation, such as exhibition catalogs and film subtitles, actively explores an interest in food by organizing catering services.

“AIRΔ vol.9”

“Transitory Landscape” solo exhibition by Lala Monserrat

Dates: 13-22 December 2024 *Closed on Tuesday, Wednesday

Venue: Chidoribunka

Time: 11:30 AM – 6:00 PM

Admission: Free

Organizers: TRA-TRAVEL, The Japan Foundation Manila, Orange Project

Residency Partner: The Chishima Foundation for Creative Osaka

Support: Osaka City, Housen Cultural Foundation

About AIRΔ vol.9

AIRΔ vol.9 is an Artist-in-Residence Award co-organized by TRA-TRAVEL, the Japan Foundation Manila (JFM), and Orange Project. This award invites one Filipino artist to Osaka for a residency. In June 2024, JFM and Orange Project held an open call for applications across the Philippines, receiving 65 entries. Through a selection process conducted by Filipino juries, the pool was narrowed down to six finalists, and the final awardee was chosen by Japanese panels.Lara Monserrat was selected as the grand prize winner. Monserrat is currently staying in Osaka for a three-month artist residency and is presenting the outcomes of her project in a final exhibition.

AIR Δ vol.14

AIR Δ vol.14

AIR Δ / Artist-in-residency Program vol.14

プラット・ピマーンメーン|Prach Pimarnman

フードワークショップ『ハラルタイカレーをつくりながら』

Key image of AIR Δ vol.14

JP/EN November 2024

AIRΔ vol.14では、名古屋を拠点にアジアとのアート交流プロジェクトを実施する「SEASUN」に滞在中のタイ・ナラーティワート出身のアーティスト、プラット・ピマーンメーン(Prach Pimarnman)さんを大阪に招聘します。

ピマーンメーンは、仏教国として知られるタイの中でもムスリムが多く住む地域の出身です。自身もムスリムであり、そのルーツをテーマにした作品制作を行っています。2023年に大阪を旅行した際、日本人が経営するハラル料理店で食事をした体験が契機となり、「ハラルフード」をテーマにしたプロジェクトをスタートしました。そして11月8日から1ヶ月間、名古屋市中川区のQ SO-KOに拠点を置く「SEASUN」に滞在し、同プロジェクトを実施しています。

大阪で開催される本イベント『ハラルタイカレーをつくりながら』では、①ハラル食材を買いに行き、②一緒に調理し、③食事をともにする中で、アーティスト自身や作品、彼の文化や社会について話を聞く機会を提供します。参加者はどのタイミングで参加・退出しても構いません。(もちろん、完成したカレーだけを食べに来ていただくのも大歓迎です)

実際にハラル食材を使ったタイカレーの作り方を学び、共につくり食べることで、タイ・ナラーティワート県について深く知る機会になればと思います。ご興味のある方は、ぜひお越しください。

SEASUNとの協働について

TRA-TRAVELはこれまで国外のアートオーガナイゼーションと共に、大阪でアーティスト・イン・レジデンス(AIR)を実施してきました。今年から、「レジデンス事業を通して国内のアートオーガナイゼーションをつなぐ」というキーワードのもと、日本国内の他都市や地域にあるレジデンス施設と協力し、新しい形のアーティスト・イン・レジデンスを実験的に開始しています。このレジデンスプログラムでは、関西でのリサーチや滞在を希望するアーティストを大阪に招聘し、滞在やリサーチ、発表などのサポートを行います。こうした活動を通じて、「国際的な視点から読み解かれる大阪・関西」を取り上げながら、「国内レジデンスのネットワーク」の創出を目指しています。

✅日時:

<フードワークショップ>

AIRΔ vol.14『ハラルタイカレーをつくりながら』

会場:JUU arts & stay (大阪市此花区梅香1丁目17−20)

日時:2024年11月29日(金)

食材の買い出し 17:00

調理開始 18:30

食事開始 19:30

*入出場可能

*事前予約必須 (instagramまたはfacebookでご連絡ください)

参加費:1000円(食事つき)/学生・こども500円

+ドリンク持参もしくは購入可

言語:簡易な英語(簡易な日本語サポートあり)

主催:TRA-TRAVEL

共催:seasun

助成:大阪市、芳泉文化財団

協力:FIGYA

✅招聘アーティスト:

プラット・ピマーンメーン|Prach Pimarnman

タイ・ナラーティワートを拠点に、作家活動及びカフェ併設のアートスペース Deʻlapae Art Space(2015 年設⽴)の運営を⾏う。2022 年にシラパコーン⼤学にて視覚芸術の博⼠号を取得し、現在はソンクラーナカリン⼤学パッターニー校で教鞭を取る。 マレー⺠族の歴史的経路に焦点を当て、現在に繋がる移⺠の歴史や、過去から現在までの⼈々の経験や記憶を集め、彫刻、映像、コミュニティ・プロジェクトなどを通して歴史的な物語の提⽰を試みる。 主な展覧会に「From Nomad to Nowhere」Warin Lab Contemporary|バンコク 2024年、「the FROZEN」SAC ギャラリー|バンコク 2024年、「タイランド・ビエンナーレ PLUVIOPHILE パビリオン」チェンライ 2023年、 「バンコク・アート・ビエンナーレ(Satu ≠ Padu Collaborative として)」バンコク 2022年

https://www.instagram.com/prach_pimarnman

—-

AIRΔ vol.14 |Prach Pimarnman

Food workshop: “Cooking Halal Thai Curry Together”